前に重なり合う面白さをよく考えていた。オーバーラップすることで、それまでは交わることが無かったモノ同士が重なり合えば、それだけで様々な可能性が広がる。きっかけをつくることがデザインになれば面白いと思っていた。

重なりはモノ同士が物理的につくるものだが、最近はモノは独立していて、物理的な重なり合いは無いが、モノの内部にある一部分がつながり合うことがあり、そのとき、様々な可能性が生まれれば面白いと考えるようになった。

建築でも何でもモノがそこにあれば、それは自立してそこにある。しかし、何かしらそのまわりとモノとの関係も生まれてしまう。そのときに自立することとモノ同士の関係性を対比させて考えることには少し違和感がある。

なぜならば、そのときは関係性がモノの自立があってはじめて現れてくると考えられるからで、そこに違和感があり、はじめから関係性のあるところに自立したモノが置かれるということもあり得ると考えられるから。

ただ、もしそうならば、自立は関係性という地の上に成り立つものであり、自立だけを抜き出して考えることができなくなる。さらには、関係性がモノに先立つことで、自立自体がおかしくなる。

ならば、まわりとの何かしらの関係は、モノ自体の内部から起こると考えれば、全てがうまくいくような気もする。

いちいち考えたりしないから気楽に楽しみたいのが本音で、空間もそこでの瞬間的な気持ちよさ、居心地のよさが大切、でもそれはつくる方も瞬間を意識するのか。

瞬間の連続が時をつくると考えると、こう見せたいやこうしたいと作者側が考え、その情景やシーンを分解するときに一緒に時も分解して瞬間にしている。そのときには、瞬間は細切れの連続で作者側の意図をくむ。だから、ひとつの瞬間と瞬間の間にはつながりがあるとしているし、それが大前提になっている。

そのつながりを疑ってみることにした。昔、たくさん写真を撮りまくっていたころのファインダー越しの情景を思い出した。フレームが瞬間のつながりを強制的に断ってくれる。そして、並べられた写真は独立した瞬間を見せていた。

流れと捉えることはよくある。流れを読むとか、時の流れとか、空気の流れとか。流体力学なんて響きもなんとなくカッコいい。流れはすなわち、つながりともいえる。つながりがあるから流れになる。バラバラであったものがつながり動きだす、そのときの航跡が流れとしてみえる。だから、流れの前提はつながりがあることである。では、つながりが無ければ、それはただのバラバラな点の集まりである。たくさんの点が同時に存在しているだけのことである。

ちょっとおもう、この現実世界は流れでもあり、バラバラな点の集まりでもあると。つながりを見だせば流れだが、つながりを解く、別のつながりを設定する、新たなつながりをつくれば、今までの流れがバラバラな点の集合でしかなくなる。

要するに、流れとはつながりを保つ行為であり、別にバラバラでもよければ簡単に消滅するし、バラバラな点の状態の方がいろいろな流れを形成する可能性を秘めており、その方が多様で面白そうだ。そんなバラバラな点の状態のようなモノをつくりたい。

時の流れというけれども、たしかに時間はつながっており、時間に切断面は存在しないようにおもえる。

しかし、今この瞬間からみたら過去も未来も流れではなく、ひとつの止まった切断面にしかみえず、しかも、それは現在も同じで、それら3つの切断面が合わさって今この瞬間がつくられているようにおもえる。

そうすると、時は流れではなく、今この瞬間のひとつの要素として過去、現在、未来があり、それらが今この瞬間を多様にしてくれているだけで、次の瞬間にはまた別の過去、現在、未来が存在して多様にしてくれる。時間は流れではなく、今この瞬間を多様にしてくれる単なるアイテムでしかないのかもしれない。

ならば、過去のモノを今この瞬間にいかすことも、ことさら過去という時制には意味がなく、そのモノがどういうモノかということの方が重要なのかもしれない。

今現在から過去や未来を考えることは、実際の過去や未来とはちがう。今という時間にポーンと投げ入れられたとしたならば、そこにはすでに過去や未来はあり、ただその過去や未来は自分が都合よくつくったものであり、だからこそ、歴史は勝者によって捻じ曲がり、未来も方向づけられてしまう。

しかし、そうなると、実際の過去や未来にはいつまでたっても出会えないし、もしかしたら、実際の過去や未来など無くて、あるのは現在がより複雑で多様なだけなのかもしれない。

そう考えると、過去のものを未来に残そうとか、現在が過去から未来への流れの一地点とは思えなくなる。あるのは今この時の現在だけで、過去も未来も今この時のためのパーツでしかない。だから、今が大事ということか。

そこに建築があることは、そこにいる人に依存しているように思えるが、そこにいる人が抱いているその建築へのイメージより越えたモノ、それがその建築の真の姿、にするには、その建築がそこにいる人に依存しないで独立している必要がある。さらに言えば、建築が自律しているとはまさにこういうことである。

ただ、そこにある建築がどういう存在であるかは、そこにいる人自身の中にしかない。それはどういうことかというと、そこにある建築が自分の中に存在している人にしかその建築を見ている意識がないからである。

だから、そこにある建築はそこいる人の中にしか存在していないが、その建築自体はそこにいる人に依存しない方がいいとおもう。

建築をしていると全体を構築するので、構築された全体からどのような影響をあたえることができるのかを考えはじめてしまうが、そうした実在的な全体から影響をうけることがほんとうにあるだろうかなどとも考えてしまう。

つくる方は構築していく上で全体から細部へと考えが流れていき、それを実在的なこととして考えるのは仕方がないが、受けとる方は全体的な視点をもてるとは限らず、実在的な細部ばかりに目がいくことも多い。そして、その細部の実在的なモノに触発されて、全体を感覚的に捉えようとするのではないだろうか。

目の前の手の届くモノは、その場で見ることもできるので、ほんとうに存在しているとなるが、全体は目の前のモノの性質から類推し感じているに過ぎないのではないか。ならば、つくる方が向き合うのは全体ではなく細部の性質であり、全体は細部の彼方に見える蜃気楼でしかない。

自分が見ている物がその物のすべてでは無く、自分の都合とは関係無いところで、他の物との関係の中でその物が成り立っている部分があり、そこは自分では見ることができない、とハイデガーはいう。

物をつくるとき、たしかに、すべてを見せたいと考えることは無い。むしろ核心は隠したいと考える。そうしないと、建築が使えないような気がするからで、どこか核心の部分、すなわち、その建築の存在理由のようなものが見てわかるようだといやらしい、そう使えと命令しているようで。

建築が使うためにある物で、それが唯一、建築だと見える理由だと考えているならば、使い方をこちらの思い通りにコントロールしたいところだろう。ただ逆に、想定した使い方以外を見てみたいと完成後は考えてしまう。すなわち、それがハイデガーの見ることができない部分であり、見ることができない物を見たい欲求ほど強いものは無い。

たとえば窓があると、陽をいれる、風をとおす、外をみる、などの窓でできることにそって行動する。窓は行動のきっかけをくれる存在である。だから、窓と何かを紐付けることで行動をコントロールできるかもしれない。建築は人の行動をコントロールするものとしたら、窓は大事なファクターである。

窓は空間を制限する。窓の大きさは空間に特性をあたえる。窓には2種類ある。人が通る窓と人が通らない窓。人が通る窓の方がコントロールできることがたくさん増えるような気がする。ひとつの住宅に人が通ることができる窓は案外少ない。だから、より人が通る窓は大切である。ただ単に出入りするだけではもったいない。そこはデザインしがいのある領域である。

部材はもつ、といつもおもう。建築はスクラップアンドビルドが基本、最近はそうでもないが、真っさらにしてハイ次どうするか。

それについての良し悪しには興味はないが、物の行方には興味がある。生産され、加工され、形を与えられ、そして朽ちていく。スクラップアンドビルトは形を与えられて終わってしまう。形あるものいつかは朽ちるのに、朽ちることをさせない。みな、省エネもはじめの生産ばかりに注力してる。身近で誰でもできることは朽ちさせることではないかといつもおもう。

建築がスクラップになるとき、すべてが必要なくなるわけではないの真っさらにしてしまう。部材はつかえる。部材に新たなに形を与えればいい。そうしたら、また朽ちさせることができる。

地と図にわけて考えてみると、図は感覚的な対象としてとらえることができるが、地は埋没していてすぐにはとれえ所がないかもしれない。別のいい方をすれば、図は直接あつかうことができるが、地は直接にはあつかえない。だから、一所懸命、図についてあれこれと考えるのだが、図は地があって浮かび上がるものと考えれば、地についても同じかそれ以上の注力が必要だろう。

地の中で一般的なもののひとつに環境がある。建築の場合、環境はどうにも動かせないもの、どうにも触れられないものとして与えられることが多い。ただ、すべては無理だとしても、ある特定の状況を設定するなどすれば、限定的だが環境について触ることもできるかもしれない。その状況の設定は建築をつくる側でできる。ある特定の状況設定には良し悪しがありそうだが、そこで社会に対しても貢献できる可能性を秘めている。

シンボルツリーという言葉があり、象徴的なものとして外構の目立つところに木を配置し、それを中心的にまつりあげて展開するやり方がある。意外とどこでも見かける。ここでいつも面白いと思うのは、シンボルツリーの存在というより、そのシンボルツリーがどこからどのように見えるか、ということ。シンボルであるのは見られるからであり、ならば、どこからどのように見えるかに関心をもつとシンボルツリーがまた違って見える。

どこから見えるか、どのように見えるかがシンボルツリーそのものの存在に何か影響を与えるだろうか。先にどこから見えるか、どのように見えるかを決めてしまってからシンボルツリーを配置しようとしたら、先にシンボルツリーがある場合と比べて何かが変わるだろうか。関心は広がる。

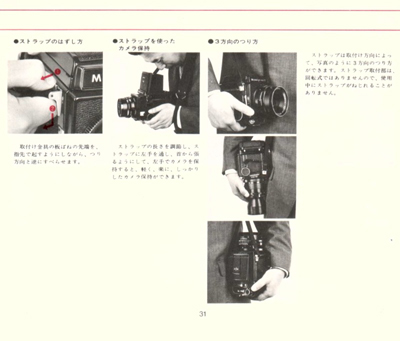

新しい道具は新しい着想を生むだろうか。日常的に使う道具を新しくしてみた。正確にいうと、前に使ってはいたが、訳あって使うのをやめたもののバージョンアップ版に変えてみた。だから、完全に新しいわけではないが、今まで使っていたものとは操作感が全くちがう。

昔慣れ親しんだものを、バージョンアップ版とはいえ、また手にすると感覚がよみがえる。だから、変な違和感がなく、すんなりと移行できた。ただ、これは良いことなのだろうか。もしかしたら、新しいものに対する違和感のような変な感覚が新しいものを生みだす原動力になるのではないだろうか。

だから、今度は以前とは使い方を変えようと考えている。使い方を変えることで、全く新しい道具を使いだす時と同じような違和感をつくりだし、新しい着想の手助けになればとおもう。

昔ながらの旧家にはいると、薄暗いけれど、この暑い時期などは冷んやりしていて気持ちよかったりする。薄暗さは時に不安をあおるが、状況が変われば快適にもなる。

旧家の床下はだいたい土間である。夏の冷んやりさは土間だからという理由もあるし、軒が深いことにより日射を遮り陰をつくることも影響が大きい。土間はそもそも土であり、土はある程度の厚みがあると熱容量が大きいので、外気に直接触れることがなければ外気温の影響をあまり受けないので、冬は暖かく夏は涼しい、とされている。

さらに、熱容量が大きれば蓄熱体として利用できる。昼間に蓄熱体に日射を直接あてて熱をためれば、夜には蓄熱体から熱が放出される。現代の住宅に土の土間をつくることは現実的ではないような気がするので、土のかわりにコンクリートをつかうことが多い。ただ、コンクリートを蓄熱体として利用している例はまだまだ少ないので、その点でいろいろと可能性があるような気がする。

ルールははじめから決められていると窮屈なときもある。たぶんそれは現状とあっていないから違和感を感じているのだろう。ただ、ルール自体はほしい。ないと困る。厄介である。もしかしたら、ルールの内容が問題なのではなく、ルールを決めるタイミングが悪いのかもしれない。

はじめに決めるとモレもでるだろう。モレが違和感の原因かもしれない。想定外のことも起きるだろう。普段ならば想定外のことがあっても、それはそれでおもしろいがルール上は困る。ならば、あとからルール自体を修正や編集ができるようにすればいいのだが、修正や編集ができないこともあるかもしれない。

あとからルールを決めてみる。最初にはルールがない。思いつきの連続である。はじめから、辻褄があわない、おかしい、きちんとしないかもしれない。ただ、ルールがないから、辻褄があわないのか、おかしいのか、きちんとしていないのかがわからない。あとで、最後にすべてを包括するようにルールを決めてやれば、辻褄があっていて、おかしくなく、きちんとしていたことになる。それに、はじめの思いつきの連続がたのしそう。

外にいるのか内にいるのかを迷うのは意識の中でズレがあるからで、建築の見え方が意識とズレている証拠である。本来は意識のズレを修正するべきなのだろうが、そのズレをマイナスととらえずに、そのズレをプラスに利用してみようとおもう。

外か内かの意識のズレはふつうにおこることである。たとえば、大きな建築のなかで連続して空間移動しているときなど、知らないうちに外へ出ていたり、内なのにあまりにも天井が高くて外だと感じたりして、意識にズレが生じる。

そのズレは意識の混乱を招くかもしれないが、同時に意識に引っかかりをつくることにもなる。建築を構想する側はこの引っかかりこそ一番求めていることである。それは言葉が先に思い浮かぶ建築ではムリなことかもしれない。

外から帰ってきてとホッとするのは自分の家だから。この当たりまえのことの中に「内」のおもしろさがあるとおもう。建築の外か内かのちがいに人の意識が対応している。たぶん、人の意識の中では、外と内の建築にちがいを感じている。ただし、その建築のちがいは、建築自体のちがいでは無いとおもう。たとえ、建築自体が外も内も全く同じ仕上げで同じように見えたとしても、人の意識は外と内を区別し、建築にちがいを感じるだろう。

この場合、外よりも「内」に可能性を感じる。内に対する人の意識が2つ同時に存在し、そこに暮らしが重なる。現代建築が苦手とする生活感が人の2つの意識を通して建築と絡む。2つの意識は建築でありきで存在するからデザインで影響を与えることもできるだろう。生活感とのちょうどいい距離がとれそうな気がする。

窓は建築の中につくるフレームで、建築は環境の中につくるフレームだと考えると、窓も環境の中につくるフレームだとすることもできる。窓が無い建築は基本的に人がいる場所とは考えられないので、建築には窓が必要である。

環境によって窓の位置や仕様、性格が決まるといってもいい。では逆に、窓から建築、さらには環境が決まることはあるだろうか。何となく、窓が先にあり、それに合わせて建築をつくることは想像できそうである。窓のフレームが建築のフレームをつくる。

では環境はどうだろうか。窓のフレームが環境に何か影響を及ぼすだろうか。それは窓のフレームが何を意味するのかにも関係するかもしれない。もし窓のフレームがアクティビティを意味するのだとしたら、そのアクティビティが及ぼす影響から環境をつくることもできそうな気がする。

時間は重なり合うことができるのか、とかんがえてしまう。過去と現在とは時間でつながっているけれど、建築では分断されることが多い。リノベーションなどにより、全てが解体されない場合も増えたけれども、またまだスクラップアンドビルドが多い。

過去の時間を記憶に変換し、新しい建築にいかすことはよくみられる。端的にいえば、記憶をモノにうつし、そのモノをデザインのパーツにしてしまう。それは視覚的にわかりやすく、時間を途切れさすことなくつなげようとする意図もよくわかり、過去と現在が重なり合い同居できる。

ただ、時間という目に見えないモノを見えるようにすることで、様々な解釈ができる多様性をもひとつだけに具体化してしまっているようにもおもえる。もう少し解釈の余地を残した時間の重なり合いを目指したい。

重なり合うことは見た目だけでない。見た目で重なり合えば、オーバーラップしていることは一目瞭然である。他の部分とのちがいも明確である。視覚情報は優位だが、他の感覚によって重なり合いがわかることもある。

重なり合いは、常に自分たちの生活に影響を与えてくる。スマホひとつとっても、そこにたくさんの情報の重なり合いがあり、それは見ればわかる。スマホというデバイスを通した重なり合いだが、デバイスが無くても情報の重なり合いはわかるだろうか。

きっとそれは炙りだされるように、他の部分での他の感覚がデバイスが示す重なり合いの無さを表現してしまう。あるモノの存在の有無は、他のモノが認識されることにより実感されることもある。

空間という言葉は20世紀の産物であり、それまで空間という概念自体が無かった。今ではかんがえられないが、言葉が無い以上、空間を認識していなかったのだろう。

空間は床壁天井でかこわれた領域を指すとしたならば、ハイデガー的には、人がいてはじめて空間は認識される、となるのだろう。どうしても人間主義に傾いてしまうが、人をかんがえずに空間や建築をイメージできない。

人は何世紀にも渡って生活様式や日常の習慣を変えながら生きてきた。建築もいろいろな様式をとりながら変わってきたが、空間が床壁天井でかこわれた領域であることは変わりがない。

人と空間の関係性はそのような表面的な時代性や建築様式には影響されないもっと違ったところで影響し合っているのだろう。それがどういうことなのかをかんがえるのがまた楽しい。

緑は人をつなぐ役目をするとかんがえてみた。緑は本来、相対するもの、眺めるもので、鑑賞物である。だがもし、人と何かをつなぐ物、媒介する物だとしたら、今までの緑の配され方とはちがってくるだろう。

緑を鑑賞することが目的ではなくなるのだから、建築でいえば、緑は構成要素のひとつになる。今まで外回りの要素のひとつとして眺めてきた。しかし、建築と何かをつなぐためにある存在、すなわち、建築がそこにある必要性を緑が担保してくれる。この流れから室内に植栽を配するという発想も生まれたのだろう。ただ、ちょっと虫嫌いにはつらい。

緑がつなぐ物はどこかで、人であって欲しい、とおもってしまう。だから、人と緑が並列に存在し、そのスペースを緑が構成する、そのような建築を構想してみたい。

ひとつの自律したものをつくりたいという欲求は、ものをつくる人ならば誰でも根源的に持っているだろう。それは建築やデザイナーといった作品をつくる人たちだけでなく、民芸品のような日常に必要な道具をつくる人たちも同じだろう。

ただ同時に、単なる自律したものではもの足りない、ともおもってしまう。単に自律したものは、まわりとの断絶をおこし、孤立する。孤立からくる、その場だけ良い、ようなことはしたくない。だが、孤立を起こさないようにつながりを求めると、自律の良さのひとつである強度が失われていくような気がする。

だから、複数の自律したものを考えてみることにした。複数あれば孤立を避けることができ、かつ自律の強度も担保されるかもしれない。さらに、複数あれば、ひとつの自律が持っている象徴性が分散され和らぎ、複数での象徴性は新たな場面を生むかもしれない。

振り返ると、つくることが目的だった。つくったものを並べて改めて見直してみて、もし、つくることを手段としたら、では目的は何だったのだろうか、と考えてみた。

正直、すぐには思いつかない。目的、すなわち、つくることによって何をしたかったのか。ひとつひとつには、その時々の条件や要望といった固有のコンテクストがあり、それに応えてきた。だから、何か共通の目的を意識はしていなかった。もちろん、デザインに関しての通底する考えはあるが、その実現が目的かというと、ちょっとちがう気がした。

いま一度、目的をちょっとだけ深く考えてみようと思う。そうすることで、この先のものづくりに対してよりクリアな態度でのぞめるような気がする。

できるならば、一度未来にいき、そこから今をながめてみたい。きっとおかしく見えるかもしれない。あんなことやこんなことをしてる、などと笑うかもしれない。初期の携帯電話を知ってる人は、今、その当時を見れば、あまりにも滑稽で、肩から担いでるよ、などとその大きさに呆れるだろう。

ただ、今、一所懸命に未来を描こうと考えることは、例えば、肩から携帯電話を担ぎながら、この電話をもっと小さく軽く、と考えることではない。それは大きいけれど、この電話を使って何ができるか、だとおもう。なのに、ほとんどの人が、もっと小さく軽く、と考える。

一度未来へ行った気になってみる。もしかしたらスマホは無いだろうから、コミュニケーション用のデバイスがあればいいが、無い場合どうするのだろうかと考えてみる。その時できるのは、今考えることができる手段の範疇でしかないから、それは未来ではなくて、今に役立つことになるかもしれない。

結局、未来は現在の延長でしか考えられないので、描く未来像は今である。だから、そこから脱してみたいので、一度未来にいき、そこから今をながめてみたい。

いくつか同時にモノがあるときに、どうしてそこにあるのかを考えてみることに興味が湧く。偶然といえば、そうなので、今度は偶然性に興味が湧く。九鬼周造の『偶然性の問題』をポチッとしてみた。

あと、同時にいくつかあるということは、ひとつひとつが周りから独立している。独立していることは、別の見方をすれば、つながりが切断している、ともいえる。やはり、オブジェクト指向存在論が頭に思い浮かぶ。

偶然性と切断、この2つをつなげる何かを考えたら、面白そうな展開がありそうで、ただ、誰かがすでに考えているだろうから、もう少し枠を狭めて、限定した中で考えてみる。そうすると、その枠から外れたモノも取り込めるようなコトをしてみたくなる。

意図的にやると、やり過ぎて失敗するときがある。そういうときは、そもそも意図的にやるのが失敗のもとだったりする。ではと、そのときに学び、意図的さを排除するためにはどうするかと次に考える、普通は。

もしかしたら、失敗することを避けること自体が失敗のもとだったりしないだろうか。禅問答のようだが、やり過ぎて失敗した様は、そこだけ見れば、もとの意図をすでに反映していない。失敗した後のものには意図的さが消え、違うものに見えていないだろうか。その違うものは最初に目指したものではないが、最初の意図の別バージョンではないだろうか。ならば、失敗は新しいものを生成する要素として、避けるのではなく、つくるものではないだろうか。

自然な様はつくり出すことができるだろうか、という問いには何と答えるか。自然の様は自然そのものではないから、意図的に人工的につくり出すことはできるだろう、と言葉上はそういう回答になるかもしれない。

ただし、実際に意図的に人工的につくり出したものが自然の様に見えるかどうかはわからない。どこかでやはり意図的で人工的だと思ってしまったら、自然の様ではない。結局、自然な様も何もしないで放ったらかしにすることでしか、つくり出すことができないのかもしれない。ならば、自然そのものと同じではないか、となる。

だから、自然そのものの生成過程を真似て、その生成過程を意図的に人工的につくり出し、あとは何もしないで放ったらかしにする。そうしたら、やがて自然の様になる。

時はかかるものである。でも、時はかけれないから失敗する。そして、同じ失敗をたくさん繰り返す。その失敗の山はもしかしたら、自然の山に近い見え方を一瞬するかもしれない。

2つあって、はじめて一人前のような関係性は、どちらも単独では弱いので、チカラを合わせましょうということかもしれないが、それで上手くいくには、チカラの合わせ方をどうするか、という問題もある。

2つの良いところがそのまま失われずに共存できればいいが、打ち消しあっては元も子もない。せめて打ち消しあうのが悪いところならば、良いところが共存できなくても、チカラを合わせる意味はある。

理想は合わさることで、良いところは相乗効果でより良く、悪いところは打ち消し合いなくなることか。ニコイチはきっとこの理想に近いことかもしれない。

もしかしたら、意図的にニコイチを形成することで、単独行為の結果を意図して超えることができるかもしれない。きっとその時には、意図しない複雑性を身につけているだろう。

大きなものを、塊のままにするか、バラバラにするか、結構まよう。例えば、大きな肉の塊があったら、なるべく大きなまま調理して食べたいし、どんな肉でも塊であれば、ひき肉にしてハンバーグにするのはもったいない、とおもう。

やはり、一度バラバラにしてしまったら、元にはもどせないし、バラバラにするのはいつでもできるから、まずは塊のままでどうにかかんがえたい。ただ、塊のままだと、扱いづらく、お持て余しそうだし、使い道も限定されるような気がする。だから、バラバラにしたい誘惑にかられる。

塊のよさってなんだろう。中間をとって、所々をバラす、という手もあるが、扱いづらく持て余しそうということは、それだけポテンシャルを秘めているとも解釈できる。扱いづらいのは魅力的だ。

その昔、フィルムカメラで撮影するおもしろさから、同じフィルムカメラを中古で複数買いし、人にお願いして、部品取りし一台の完動するフィルムカメラをつくったりした。それをニコイチ、サンコイチ、ヨンコイチなどと呼んでいた。だいたいは完動品にしたいカメラがあり、そのための部分取り用として動かないジャンク品の中から探してくる。そのジャンク品探しもまたおもしろい。

ニコイチ、サンコイチされたことは、カメラの外観からはわからない。ほとんどが分解しないとわからない見えない所に部品が使われる。全体として変化はないが、その部材がないと機能しない。ただし、その部材は他から来ている。

ひとつのものとして独立して存在していながら、他との強い関わりが内在されている。きっと、そこにおもしろさを感じ、ニコイチ、サンコイチして遊んでいたんだとおもう。

コラージュという技法が昔から好きで、ただいつもおもうのは、全体的なルールをつくってしまったらコラージュにはならない、ということで、知らず知らずのうちにおちいる。たぶんこれは、全体的なルールをつくることからはじめることに馴らされてしまったせいだろう。

全体的なルールに陥らないために、重なる部分に注目してみた。全体的なルールは整列する方向に向かう。それを避けるためには、整えない、よく見せようと意図しないなど、作為しないことだ。その作為があらわれるのが重なる部分だとおもった。ちょうどよく、綺麗に見えるように、無意識に重ねる。だから、重なりに、むしろ違和感があるくらいに、何もしない。これは、何もしない、という意図ではなくて、本当に何もしない。

スタッキングチェアがある。重ねることができると部屋を広く使いたいときには助かる。ただ、スタッキングできるチェアの場合、背もたれがあるので、ちょっとずつ前のめりにズレていくから、何脚もスタッキングできない場合があるし、その分場所もとる。その点、スツール は背もたれがない分、ズレずに真上にスタッキングできるから、何脚も天井につくまで重ねることができるし、省スペースにもなる。

身近にある重ねることができるものを探したら、スタッキングチェアが目についた。打合せスペースには大人数に対応できるように、スツール がスタッキングされている。スタッキングされたスツール は、高層ビルのように、真上に向かって層を成している。その層、すなわち、スツール は入れ替え可能だ、まるでメタボリズム的。

ただ、面白いのはチェアの方で、スタッキングされていくと、だんだんと偏心されて、背もたれ分前にズレていく。だから、背もたれがスタッキングの鍵をにぎる。背もたれのデザインがスタッキングチェアの生命線だとふんだ。

建築での層の重なりに背もたれ的なものは存在しない。ならばあえて、背もたれ的なものを用意し、スタッキングさせ、偏心させることをかんがえてみても面白いかもしれない。ほとんどの建築は層を成しているのだから。

その土地には過去、現在、未来とその時々で必要なものが現れる。土地自体は不動だが、その時々で必要なものは時間的に過去、現在、未来とつながりをつくらない場合が多い。もしスタッキングチェアのごとく、過去、現在、未来とつながりを重ねつつ、その時々で必要なものがあったら、どうなるだろうか。

日本のようにスクラップアンドビルドではなく、ヨーロッパのように何百年もリフォームしながら使う石の建築でも中を変えるので過去、現在、未来のつながりは断たれる。ただ、都市的には風景は変わらないので過去、現在、未来のつながりは保たれる。そこがヨーロッパの都市の良さなのだろう。

変わらないという価値は素晴らしいが、否応なしに変える必要があったときには困る。変わらないという方法でつながりを保つのではなく、変わるからつながりが生まれる方法をかんがえてみる。

生まれ育った家は、たぶん、築70年以上だろう。増改築を何度も繰り返して、一番最初の外観はどこにもない。もちろん、一番最初の建物を見たことはないが、生前の父親から聞いて当時の平面図はおこしてあり、現在の平面図と比べることはできる。

昔の家は和室が連なったプランであり、壁が極端に少ない。襖や障子の開閉により、部屋の大きさを可変することができ、同じ部屋にいくつかの用途が、例えば、寝室とダイニングのように、重ねられており、家具や寝具も固定ではなくて、収納や移動が可能だった。

あきらかに、今と昔では、空間のあり方や秩序がちがう。それの一番の原因は、生活様式の変化だろう。座敷から椅子になり、寝室とダイニングは分離された。

だから、そこでモノの扱いも変わった。そのモノの扱いのちがいが空間のあり方や秩序に事後的に影響する。それをいまの建築の中に移植することで、前の建築からのつながりは保たれる。主題にすべきは移植の仕方だろう。

入れ子構造というと、ロシアのマトリョーシカ人形を思いだす。マトリョーシカ人形は大家族を連想させる縁起物らしい。大小でつながり、同じ場所でつながり、同じようにつながる、からだろうか。たぶんに建築的である。

建築でも入れ子構造になっているプランは昔から多い。大事な空間を包むように外の空間があったり、大きな空間の中にいくつもの空間が内包されていたりなどする。そうして見ていくと、入れ子構造は空間に関する秩序的なものであり、マトリョーシカ人形も空間の外形ともいえる。だから、マトリョーシカ人形はモノと空間の両方の特徴を合わせもつ、ともいえる。

ただ、この入れ子構造という秩序には、空間の内容は関係ない。もちろん、建築として構成する場合は、空間の機能や目的といった内容によって、入れ子内の配置やつながりが決まるだろうが、入れ子構造だけでかんがえれば、空間の内容はどうでもよく、秩序だけを扱うことができる。それは面白いとおもった。

完結した空間があるならば、それはひとつとして、空間がある目的のためだけにあることかもしれない。その空間の存在理由が明確で、そこで行われるアクティビティも明確で曖昧さが無く、変わることも無い。

一方、不完全な空間ならば、空間が存在する理由に目的が無く、アクティビティも定かでは無く、ただ、その空間はなくてはならないもので、何か足されると、完結した空間に変わるようなものかもしれない。

きっと、完結した空間が圧倒的に多く、不完全な空間は昔と比べて少なくなってきている感じがする。ただ、今さらすべてを不完全な空間にするのには無理があるし、その必要性も感じない。しかし、完結した空間ですべてを覆いつくすのにも息がつまる。

ミックスした状態、例えば、完結した空間にバラバラと不完全な空間が現れるようなものがいいかもしれない。ちりばめられた無目的な感じは気持ちいいとおもう。

空間の中の家具に注目してみた。家具には造り付けのモノと置くモノがある。造り付けのモノは空間と一体化する。だから、造り付けのモノは完結した空間をつくる手助けをする。置くモノは交換が可能だから、空間の中での位置は比較的自由である。だから、空間は置くモノの位置に左右される可能性があるので、不完全な空間になりやすい。

どちらが良いわけではない。完結した空間ならば、何もかんがえる必要はないから、ただそこに居るだけでも良い。不完全な空間ならば、何かをしなければならないが、そこに自由意志が入り込む余地がある。この余地に心地良さを感じる人もいるだろう。どちらかというと、自由さが欲しく、完結さは息苦しく感じるたちである。

プランを考える手が止まる。空間をどうしようか、と考えることが苦痛になるときがある。

20代の頃、フィンランドへアアルトの建築を見にいった。そのときのことを思いかえすと、詳細なエレメントがまず浮かぶ。壁のタイルやレンガ、開口部の形状や光、階段のディテール、手すりの感触など。空間は、そのようなエレメント越しに、意識しないと思いかえせない。すごく近視眼的な把握の仕方だけど、人が建築と対峙するとき、自分と同スケールのエレメントに、まず自然と意識がいくのだとおもう。

なのに、空間から考えている。考えてみれば、はじめからねじれているのかもしれない。アアルトは、空間ではなく、エレメントから着想し、エレメントを浮かび上がらせるために、空間を必要としたのではないかと、その当時も考えたことを思いだした。

建築において20世紀最大の発見が空間だという。空間を表現するためにエレメントは省略されてきた。プランニングを線でおこなうのも、空間を考えるときに都合が良いからだ。でも、苦痛を感じるならば、線ではなくて、他のことで、エレメントを省略せずに、建築を考えてみようとおもった。

なにかを構成する部分は全体の一部、という関係性は普通に日常にある。このときには、全体というものに対する信頼が前提としてあり、また、全体に従う部分があるという関係性にも信頼をおいている。この場合、全体だけ、部分だけで成り立つとは考えていない。

部分だけで成り立つとは、部分同士の関係性にルールはなく、部分だけで独立していて、部分同士はルール無用である。ルールがある時点で全体が生まれてしまうから、部分そのものに信頼があるのが前提になる。

全体だけで成り立つとは、部分がどうであるかに依存せず、全体だけで独立していて、全体に絶対的な信頼があるのが前提になる。

ならば、全体だけと部分だけがあわされば、ルールの無い独立した部分同士と、部分に依存しない全体が、同時にあることなる。それは、なかなかない組合せかもしれない。それで、建築をつくることができるかもしれない。全体と部分の間にちがうなにかが生まれるかもしれない。

「うっかりミスを少なく」 2023.04.16

ときどきか、たまにか、参ったな、なんて思うときは、案外、あきらめもついて、後にはのこらないが、もしかしたら、うまくいったのにとか、思うときは、なかなか、後をひきづる。頻度は、たぶん、参ったなは少ないが、もしかしたらは、それなりにあるかもしれない。それは、うっかりミス、というやつである。

うっかりミスは大体、わかっていたけど、という言葉がさきにくる。頭のなかにはあったけれど、それがうまく表にだせなかったときで、やっぱり、それは一番くやしいし、落ちこむ。

頭のなかにあったけれど、うまくだせないことは、忘れていたことと同じらしい。だからつねに、思いだす、と意識すればいいそうな。それで、うっかりミスが少なくなるか、ためしてみよう。

全体を見ずに部分的なところばかりを見ていては、うまくいかない、と考えるのは、全体と部分には整合性があるものであり、整合性がないといけないから、整合させようとするのはいいこと、だという前提があるからだろう。

ならば、前提を逆にすれば、部分的なところばかりを見ることがいい、となる。この場合、全体と部分に整合性がなくてもいいことが前提になるが、場合によってはそれも可能性としてはある。ただ、単に逆にしただけでは、あまりに単純で反動的なので、ちょっとひねりを入れる。

部分はそれぞれ独立してありながら、全体はひとつにまとまっていて、ただ全体と部分には整合性はない、としてみる。この場合も可能性としてはありえるだろう。部分的なところだけを見て、単独で成り立たせることをだけを考えても、そこに何かつながる細い糸を見つけることができれば、それでいいとなるから。

何かを出現させようとしたとき、まず、つくることを考えるが、選んでいるだけではないか、とおもった。つくるときには、何かしらのベースがあるもので、そこから、いくつも枝わかれした予測が存在する。その予測は無意識に行っている場合もあり、その予測の中から選んでいるだけなのに、つくっていると錯覚をしてしまうかもしれない。

そこで、予測の中から選んでしまっているのならば、いま一度、つくることを意識し直すことで、よい物を出現させようとするのと、どうせ選ぶことになるのならば、選ぶことで済まして、他のことでよい物にしようとするのと、2つの方向性が考えられる。

どちらも有りだとおもうが、イノベーションを起こせるのどちらだろうか。きっと前者だという人が多いだろう。ならば、後者で考えてみる。理由はつくるより選ぶ方が早いからで、スピードがないとイノベーションは起きない、と考えるから。

つねに壁にかこまれていると感じたら窮屈だろうな、とおもうのだが、どうなのだろうか。むかしの城郭都市やゲーテッドコミュニティなどは壁に囲まれた街だが、その壁の存在をふだんの暮らしの中で感じることがあるのか興味がある。あんがい、日常的なこととして、壁の存在などは何も感じないようになっているのかもしれない。

実在している物理的な壁だけでなく、意識的な存在の壁というのもあるだろう。「壁がある」などと物事に対する障害をあらわしたり、「バカの壁」というのもある。「バカの壁」の場合は、その壁の存在に気づいていないから「バカの壁」なのだろう。

壁に気づいている場合は、その壁に対処したり、その壁の向こう側に何かあると、わかっているからいい。ただ、壁に気づいていない場合は問題かもしれない。壁の内側だけなのに、それが全てだとおもってしまうことになるから、それではちとかなしい。だから、壁にかこまれている窮屈さは、貴重なサインなのかもしれない。

時間が蓄積された物が壊されて無くなることはよくある。その物の価値には関係無く、全く無にしない、ことを選択したならば、ただそのままでは残せない。残すためにはどうするか。

時間が蓄積されているということは、そこに何らかの意味も付着し、記憶となっている。記憶を喚起する物としてアイテム化し、部分的に残すことはよくある。ただ、それではまるで標本のようである。標本として残す価値がある物はいいが、価値が無ければ、無くなる運命をたどるのは同じである。

むしろ、記憶や意味、時間を剥ぎとり、物そのものを再構成することで、価値に関係なく、残す方法があるのではないか、とおもった。要するに、配置の仕方しだいで、どのような物にも活きる場があるだろう、としてみた。

できる物ばかりを想像してまうと、脈絡のない妄想ばかりがつづく。時間には制限があるから、この妄想もいったんやめて、まとめようとするのだが、案外、妄想にはバリエーションがなくて簡単にまとまる。はじめから想像できる結果は、どこかで、前に、もしかしたら、妄想したり、チラッと思い浮かんだりしたことだったり、結局は、今までかんがえていた範疇から抜けだすことができないので、妄想にバリエーションが生まれないから、簡単にまとまるのかもしれない。

ただ、この簡単にまとまる、バリエーションのなさ、がつまらなく感じる。だから、結果を生みだす過程をつくることからはじめよう、とおもった。過程をかえれば、たとえ今までかんがえていた範疇から抜けだすことができなくても、結果にバリエーションが生まれ、今までとちがった物になるかもしれないし、過程からつくることで、べつのかんがえ方が生まれるかもしれない。なにより、毎回過程からかんがえることが、面白そうだとおもった。

ポツリとポツリと物を置いていく。物同士につながりはなく、だから何でもいい、脈絡はなくてもいい。ただ自然と、近い遠いのちがい、はできる。置かれている物はそれ自体で完結しているが、近くにある物とは何かをつくる。その何かはコントロールする必要はなく、自然に生まれてくる。

実際、建築は囲うことでつくっていく。そのための順序手順が決まっているし、それは建築のはじまりのひとつの説でもある。ただ、建築が物から派生したものならば、囲うことより、無作為にある物が他の物と合わさって建築になることもかんがえられる。

もし、囲うこと以外で、建築ができるならば、きっと、完結した物同士が近いところからより集まって建築の体をなす、こともあり得るだろう。

物が散乱している情景は、物にもよるが、なんとも様にならないようにおもえる。きっとなにも脈略もなくそこにあるから、様にならないのだろう。ブリコラージュのように、なにかにむかって収束していくのならば、ちょっとは様になるかもしれない。全体的になにかルールをもつことは、まとめるためにはよく、このまとめることが、なにか意図をもつ時には重要だが、それぞれの物がそれぞれのルールで完結してありながら、なおもバラバラにみえれば、それはそれで様になるだろう、ともかんがえた。

全体にひとつのルールでは窮屈におもえる。ひとつのルールで様なるようにしたら、なにか無理矢理におさめようとして、取りこぼすものがでてくるだろう。無理にひとつのルールでまとめようとするのではなく、個々にルールをもち完結すればよく、それでもバラバラにならないためには、近い距離感が必要なのだろう。ただ、近いというだけでまとめる、ルールではなく距離感でまとめる。距離が遠ければ他者ということである。

目に見えないものはアテにならない、としてみる。感じ、雰囲気や気分を直接あつかわない。空間、それ自体は目に見えない。目に見えているのは、空間を囲っている物であり、その物から推測して、そこにどのような空間があるのかを察しているだけだとしてみる。

そうすると、空間を察することは直接できずに、そこには察する側の思惑が、物を通して加味される。だから、思惑が入るので、空間はこれだと、確かにいうことはできないので、空間はアテにならないし、そもそも、そこには空間がある、という一種当たり前のことですら、アテにならなくなる。

では、目に見える物だけをアテにしてみる。確かにそこには物があり、その物をあつかい、その物の中に入る自分がいて、そこで暮らして、生きている。その物に相対しているときだけ、その物から影響を受け、影響を受けることで、物がそこにあることがわかる。この関係の中には空間は必要ない。また、物同士の関係もどうあるかは必要ない。独立して物があり、そこに人がいるだけ。それで建築はできてしまう、となる。

最初におもいつくアイデアはいつも妄想ではないか、とおもってみた。だいたい、好き勝手なことをおもい巡らす。それは、いつも、現実的ではないかもしれない。その時間はとても楽しいが、それではまとまらないから、現実に合わせる。その合わせ方に焦点をあててみる。

妄想ともおもえる初期のアイデアを分解してみる。複数の要素にわかれるだろう。その要素ごとに独立してかんがえ、現実に合わせるために、要素を入れかえたり、変化させたりする。各要素ひとつだけで全体を表すことはないが、すべての要素があつまれば、全体がみえてくる。

だから、各要素ごとに変えたり、変えなかったり、どのように変えるかで全体をコントロールしていく。そうすることで、妄想のおもしろは残しつつ、実際に立ちあがる建築が生まれる。

強い考えがあって、それにそって、何かを決めていく。きっと、そうしたい、と思い、全てをひとつの強い考えで満たしたい、と思う。それは、芯があって、理想的なことかもしれない。別の言い方をすれば、それは、型、かもしれない。

強い型をもつことは、何にでも有効だろう。それにそうだけでいいから。ただ、そもそも型とは、決まったひとつのことに対応するためのものだから、強くなればなるほど、ちょっとの変化にも対応できなくなる。

最近思うのは、強い型では対応できないことが多いのではないか、ということ。型にはまればいいが、そんな、ひとつのことで済む、ような場面はなかなか無い。

だから、ひとつに対応するための型よりは、強くなくてもいいから、複数に柔軟に対応できる方がいい。それはもはや、型、と言えるような全体性は有しないかもしれない。もっと、個別の、その中では完結しているけれど、決してそれは全体を表すことでは無いような、そして、それが複数あることによってはじめて、全体がわるような、そのようなものがあれば、その方がいいような気がする。

ひとつの世界観で表現できるような、きらびやかな世界がユートピアであり、それは憧れであり、よく見聞きした建築は、みな、そのようなユートピアだった。だから、ユートピア的な建築をつくりたい、とおもう気持ちはいつもどこかにある。しかし、それは妄想だろう、という気持ちもいつもどこかにある。

ひとつの世界観でスパッときれるほど、この世界は単純ではない。やはり妄想でしかない建築のイメージをどうしたら現実の世界にフィットさせることができるのか。

フィットさせるためには、どこかで妄想を切り離し、別のものとつなげる必要がある。その別のものはひとつではなく、複数かもしれない。複数のものがそれぞれ別の世界観をもち、かつ同時に共存するような状況が、妄想ではなくなる瞬間かもしれない。

スクラップ、アンド、ビルトにより成り立つ建設業界なので、街を歩けば、結構な頻度で、建物を解体をしているところに出会う。そのたびに、建築はモノだな、壊すのは簡単だな、とかおもい、解体しているときにしか見ることができない建築の姿をながめる。

伊勢神宮の式年遷宮のように、解体しても、またその部材を他で再利用するならば、解体することに対する罪悪感みたいなものは生まれないのかもしれないが、解体は、それまでの記憶や、積み重ねた時間や、見慣れた風景を切断して、膨大な廃棄物に変えるだけである。

ただ、見ようによっては、解体される建築には、さまざまな記憶や時間、風景がつまっていることになるので、それは貴重な財産である。活かしかたがわかれば、解体するより利用することを皆えらぶだろう。

体験によってすべてをとらえようとするのは、経験主義かもしれないが、あらゆる要素を、体験をとおすことで、ひとつの土俵の上にのせることができる、のは面白いかもしれない。

体験でわかることは、けっこう、たくさんある。例えば、赤い花、があれば、「花」という物も、「赤い」という色も、また、赤い花を見ている「自分」も、体験という土俵の上にのせることができる。

あとは、その土俵をどうするのか。はじめから、どういう土俵かを設定するのか、あとから設定するのか、そもそも「土俵」自体を物としてみて、「花」や「赤い」や「自分」と同じようにあつかうのか。

体験をとおすことで、あらゆる物のつながりを切断することができ、さらに、新たなつながりをつくることができる。そこも面白いところかもしれない。

都市部に暮らしていると、たまに自然の中にいきたくなる。都市の中にも自然はあるから、そこへいけば、気がすむかといえば、そうでもない。自然の中にいくことと、自然があることは、一緒のようで、ちがうということかもしれない。

建築をつくっていると、自然がある、という物質的なことをかんがえる。どこに木を植えるのか、どこに緑をもってくるのか、建築と自然をどのように融合させるのか、親和的にするのか、などをかんがえる。そこをかんがえれば、とりあえず、緑を取り入れ、建築と自然をとりまく諸問題を解決できた、となる。

ただ、さきほどの、自然の中にいきたくなることを、直接解決することになるのだろうか。やはり、自然があることとは別のこととして、かんがえるべきなのだろう。

空間があっても、その空間は自分にまとわりついているもので、はじめからそこにあり、意識することがない。しかし、空間をつくろうとすると、囲うことをかんがえ、そこではじめて空間を塊として量で意識する。

塊として量で意識しないと、建築化できないから、囲うための壁や床、天井をかんがえる。ここで、空間をつくることと建築化は、同じことのようにおもえるが、ちがう。

空間をつくることは、空間を認識としてとらえることであり、それは空間という無色透明な水みたいな存在を、何か入れものにいれて、わかるようにすることである。また、建築化とは、壁や床、天井といったエレメントを先に構築し、囲われることにより、空間の形を出現させることである。

どちらも結果的に空間があらわれるが、空間をつくることは内向きで心的なことであり、建築化は物質的である。どちらかというと、心的な空間のとらえ方に共感をおぼえるが、心的なとらえ方をしたあとに、物質的な表現に焦点があうので、建築としての空間には両方の要素が必要で、そこのバランスのとり方やズラしかたが主題になるのだろう、とおもった。

こうしたい、ああしたいと、こうする必要がある、こうしなければいけないを、まとめてすべて満たした物が最終の成果物になるのが一般的であるが、それでは、だれがやっても、大体、にたような物にしかならない。

だから、すべて満たした物の先にある、別の物をつくり、あたかも、はじめから目指していた物はこれですよね、と示し、満たすべき物もそもそもこれですよね、と逆に定義しなおすのが、現代建築ではよくあることである。ただ、満たすべき物を変えることができる場合はいいが、もしかしたら、それは珍しいことかもしれない。

別のやり方として、満たすべき物をすべて満たした建築に、さらに手をくわえる。それは、満たすべき物を強調するためであり、それによって、手を加える前と後とでは、満たすべき物がより浮かび上がる。より浮かび上がった状態は、もしかしたら不自然かもしれない。その不自然さが、にたようは物にはならずにさせ、ちがいを生む。ただ、そのちがいの素は、満たすべき物であるから、そのちがいは受けいれやすいだろう。

これがいい、という確かさをえるには、これでいい、という一般的な了解が必要になるけれど、そもそも、その一般的な了解などが妄想、だということをよくきく。だから、その一般的な了解など存在しないから、それを根拠にして、何かをつくったり、かんがえたりすること自体がおかしいと。

その妄想を、たとえば「ブランディング」というべつの言葉にしたら、わかりやすいかもしれない。ブランディングは、新たにつくる一般的な了解であり、そもそもはじめには何もない、まさに妄想である。ただ、そのブランディングによって、これでいい、という一般的な了解が植えつけられ、これがいい、となる。

具体的に何かが生まれるときには、この一般的な了解は、その生まれたものを受けとる側には必要だろう。ただあまりにも、その一般的な了解が前面にでてくると、その生まれたものがまったくのウソにみえる。

ただ、ウソにみえてもいいもの、みえた方がいいものもある。逆に、ウソはダメなものもある。そのちがいは、一般的な了解のだし方で調整することだろう。受けとる側がいて成立するものならば、調整することが、つくることの一部になる。

建築には、細くて目立たないがしなやかで強い、一般的な了解が必要だとかんがえている。弱いと、建築自体がさまざまなつながりの中で消滅してしまい、ただ強いだけど、建築の存在がウソになる。

かんがえたり、イメージしたりするなかで、妄想はよくしてしまうし、妄想がなにかのヒントになることはよくあるが、妄想の世界をつくり出すことには、まったく面白さを感じない。

妄想の世界は、極端にいえば、何でもありである。この何でもありが、妄想の世界の良し悪しでもあるが、何でもありだから、自由にしていい、何をつくっても、それは妄想だから許される、となってしまうことがつまらない。ようするに、現実的な裏付けがない妄想の世界には興味がわかない、のである。

妄想を別のことばにしたら、非日常的、詩的、観念的などになるかもしれない。非日常的で、詩的で、観念的で、それだけのものならば、興味はわからない。ただ、もし詩的で、観念的でも、日常的であれば、それは現実的な裏付けがある妄想の世界になり、グーッと興味がわいてくる。

ここでしか成り立たないこと、にはあまり意味がなく、もう少し引いて、全体を俯瞰して、何か抽象的な全体像や仕組み、イメージをもち、それへ向かって整列するように、ものごとを決めていくことが大事だとおもっていた。

ただちょっと振りかえると、そのような全体像や仕組みやイメージは、妄想にすぎないのではないか、観念的に、詩的に、そういう全体像などをつくり出して、それに酔っているだけではないか、とおもうようになった。

俯瞰せずに、地に足をつけて、平行目線で、間近なものを、周辺をボカシながら、中心にくるものだけをしっかり捉えてみる。そうすると、あまりにも限定的な部分しか相手にできないが、それらは妄想ではなく、それらが複数集まれば、相当の規模にはなるし、ただ、限定的な部分の寄せ集めなので、決して完璧な全体像は表現できないが、それが現実的でいい、とおもった。

部分の寄せ集めと、全体像はちがう。部分の寄せ集めによってできる全体は、俯瞰してわかる全体ともちがう。どちらかというと、部分の寄せ集めによってできる全体は、ここでしかできないことに近いかもしれない。ここでしかできないこと、の方に、ちょっと可能性がみえてきた。

白くて明るい空間がすきだが、一番すきな空間は、人目につかない暗い場所になる。白いのは壁や天井であり、明るさは大きな開口部が満たしてくれる。この白い空間は全てのものに光があたるから、影などなく、全てが見わたせる。この清いくらいの白さと明るさが、生活の中には必要である。

ただ、同じくらいか、それ以上に、人目につかない暗い場所も必要になる。全てが見わたせる白くて明るい空間では、こぼれ落ちてしまうもの、のために人目につかない暗い場所がいる。

いままで、メインは白さと明るさであり、サブとして秘密の暗部で人目につかなさがあった。この関係性を逆転するのもいいかもしれない。秘密の暗部をメインにするのは、あまりにも外の世界が開かれすぎていると感じるからで、逆にそれを感じられなくなるのがこわいので、自分が日ごろ引きこもる場所は、秘密の暗部がいいとおもってしまう。

つながりはつくりたい、けど、個としていたい、という、いっけん矛盾したこと、は言葉ではいえても、形にはできない、とかんがえてしまう。形にはすぐにむすびつかないけれど、いえてしまうのが言葉のおもしろさ、だとおもう、四角い丸、のような。

ただ、じっさい、四角い丸、をつくれるかもしれない。円柱を横からみればよい。きっと、そのようなことは、誰でもおもいつくが、最初に、言葉があるから、かんがえはじめる。どうでもいいことでも、いっけん有りそうもないこと、をかんがえてみることには価値があり、その時の言葉にも価値がある。

だから、「つながりはつくりたい、けど、個としていたい」も、たとえば、「つながり」がまわりを切断して「個」をつくり出す状況にすればよい。これも言葉だからいえることかもしれないが、少しは形になりそうな雰囲気にはなってきた。

建築は時間がたつと、劣化していくし、25年したら価値がゼロになる。かんせいした瞬間からものとしての価値がさがることになる。ただ、時間がたつことで使用者にとっての価値は上づみされていく。それを愛着といっていいかもしれない。いまのシステムでは、この愛着をすくいとることができない。愛着には価値がないとされる。愛着に価値を見いだすには、愛着に価値があるとかんがえる人がひつようになる。

愛着に価値をみいだし、ただ、それをそのまま表現したのでは誰にもつたわらない。誰にでもわかる形に愛着を変換するか、変換した愛着とのつながり方を調整するひつようがある。

愛着というと、なかなか、実体がないものだから、形にしづらいが、愛着をなにかしらのエレメントに変換するか、あるいは、変換したエレメント同士のつながり方で表現するのが、ひとつの方法だとおもう。

ボディが壊れて、赤絵の蓋だけ、がのこりました。きれいな蓋、では、また、似せて、ボディだけをつくりますか。いや、全く別のボディをあわせちまいしょう。

なんて、そういうやりとりかどうかは知らないが、鉄の燗鍋に赤絵の蓋がついている、のをみた。燗鍋は懐石でもちいる酒つぎのこと。もとは、燗鍋に、共材の鉄の蓋、がついていたのを、赤絵の蓋、にすえ替えたか、赤絵の蓋だけが先にあり、それにあわせて制作されたのか。どちらにしても、茶人のあそび心はおもしろい。

とくに、赤絵の蓋にあわせて、別のボディをつくるのはおもしろい。使用じょうは、蓋の役目さえすればいいから、燗鍋いがいでも、なんでもいいし、元の赤絵の蓋のボディとは、全くちがうもの、にして、落差があって、元のボディが想像できないくらいのほうが、余計におもしろい。

建築でも、ふるい建物の一部分をのこして、新たにつけくわえ、全く別の用途にかえる、ことはよくある。ただ、ここまで、変化のはば、が大きいものはない、ような気がする。どこまでいっても、空間の範疇、建築の範疇から、ぬけ出ることはできないから。ふるい建物の一部分をのこして、空間以外、建築以外、にするのならば、この燗鍋と同じくらい、におもしろいけれど。

そういえば、むかし『北の国から』というドラマで、自動車のスクラップ部品や、古い電話ボックスなど、をつかって、家をつくっていたシーンがあったけれど、あれなどは、この燗鍋と同じ、ようなつくられ方かもしれない。

もちいられるエレメント同士のつながり方や、そこから生まれる全体としてのオブジェクトが、元のエレメントが属していたオブジェクトやつながり方と、全くちがうことでしか表現できない世界があるな、とおもった。

サードプレイス、という言葉がある。家でもなく、職場でもない場所。そのサードプレイスの重要性や必要性をよくきいた。たしかに、場所の量でいえば、圧倒的に、家や職場よりも多いし、無限に存在するといっていいかもしれない。しかし、その場所にいる時間は、ふつうに生活していたら、家や職場より、圧倒的に少なくなる。サードプレイスが無い人も多いだろう。

サードプレイスが必要で重要な理由は、有限な時間を、より有意義にするため、ときいた。家や職場での時間だけでは、なにかが損なわれてしまうと、感じるからだろう。サードプレイスがあることで、有意義、を担保している。ただそれでは、なにかが損なわれること自体が、かわることはないともおもう。なにも損なわれず、有意義でいること、はできないか。

サードプレイスをつくるにしても、家や職場と並ぶような、別々の扱いもいいけれど、サードプレイスの特色はそのままにして、家や職場とからめてみたらどうだろうか。そうすると、場所の量は、限定的になり、有限になるが、そこにいる時間の量が圧倒的に増える可能性がある。サードプレイスのつくり方によっては、なにも損なわれなくなる可能性すらあるかもしれない。

ふつうに、反動的に、逆張りをするのはおもしろいけれど、ちょっと、たんじゅんすぎて、それでは何もうまれない、とおもった。

なにか、つくろうとしたときに、できれば、よく見るものとか、よくあるもの以外のものを、つくりたいとおもう。そのとき、たんなる逆張りをすると、まったくちがったもの、に見えるけれど、それはたんに裏表の関係にすぎず、けっきょくは亜流でしかない。

いちど切断するひつようがある。よく見るもの、よくあるものが外してしまっていることを見つけ、それをメインにすえる。それは、一見、逆張りのようにおもえるが、同じようなことで近くにあっても、外していることもあり、結果的に、すごくわすがな差にしか見えが、よくあるものではなくなる場合もある。

まわりからめいかくに区分けされている状況は、それだけが特殊であるが、それが、特殊ではなく普通で通常である、ということがありえるのか、とかんがえてみた。

かんがえるきっかけは、まわりとの違いがめいかくにあらわれている建築を、普通で通常なものとして、つくりたいからである。特殊なものをつくることは、あんがい簡単、なのであり、それはのぞまれないことが多い。

きっとありえるとしたら、一見普通のかっこうをして、まわりとはいっさい関係をもたない、ようにすればよい。一見普通、というのは、よくみれば普通ではないときがあり、つねに普通ではない、普通でいる時間が限られていることで、普通ではないときには、まわりとの関係が切断している。断続的に関係の切断がおこるならば、めいかくにまわりから区分けされる。

ただの線だとおもっていたものに、太さをかんじると、それはただの線ではなくなり、太さの中に、さらに別のものをみることができる。

壁をえがいた単線に、太さをかんじると、もっと太く、もっと幅をひろげて、その中になにか入れたくなる。そうすると、線は複数になり、そこに間ができる。そしてまた、線に太さをかんじると、そのくり返しで、間ができていく。そうしてうまれた、いくつかの間は、分割してできた間とちがい、もとは単線だから、つらなり、である。

そのつらなりは同時に、もとは単線だから、なにかを分割することにもなる。それは、つながりが切断した状態をつくりだす、ことである。なんとも、みりょく的なこと、だとおもった。

境をこえることは、建築ではなかなかできない。いろいろな境があるけれど、土地の境も、隣りとの境としての壁、床、天井も、あたり前だけど、こえられない。ただ、それでおわり、ではなくて、なにかないか、なにか方法はないか、とかんがえてみる。

かんたんにいえば、建築は決められた境の中でしかつくれない。しかも、境は条件として、はじめに与えられるものだから、選べないし、あとから変えられない。もし、境をこえることができれば、なにかちがう表現が可能になるはずだ。

現実的には、境をこえることはできないが、境をこえたような意識や気分、にはさせることができるかもしれない、とおもった。それをかんがえるきっかけになった、因州中井窯のお皿からアナロジーをえよう、とずっとながめていた。

お約束ごとがわかると、いちいち説明がなくても、理解できたり、行動できたりする。そのお約束ごとのひとつが記号かもしれない。記号はそれだけでシンプルな意味をまとうから、つかう方も受けとる方も、よけいな物事をはぶくことができ、わかりやすくなる。もしかしたら、記号だけで、かなりのことが表現できるかもしれない。

先日、お能の舞台をみていて、音で展開がなんとなくわかった。この音がした時はこうなる、こうなる前にはこの音がする、など音が記号の役割をして、展開が約束されていた。

建築でもデザイン手法として記号があつかわれていた時期があった。意味をまとう記号をデザインの主題にしていた。ただその後、記号をあつかうことがすたれたのは、記号がまとう意味のつたえ方まで意識されておらず、意味にともなう行動までをデザインの範疇にできていなかったから、と記憶している。お能をみていて、そのことをおもい出した。

できるだけ省き、最小限の動き、音、言葉で、意味をつたえるのが、お能、だという。毎回、お能を鑑賞するたびに、気づくことがあり、ちょっとずつ、うすくだけど、かさね塗りするように、自分なりに、お能の理解がすすむ。

省くことで意味をつたえる、というのがおもしろい、とおもう。建築からの視点でかんがえると、モダニズム建築も省くことをおこなった。ただし、それは、それまでの建築が装飾をまとうことで、意味をつたえていたから、建築は意味をつたえるものではない、として装飾を省いた。だから、省くことで意味をつたえるお能はおもしろいと、とくに欧米のひとは、そうおもうかもしれない。

ただ、日本人にとっては、省くことで意味をつたえることは、なんとく感じでも、理解しやすいかもしれない。茶道にしても、花道にしても、道がつく世界では、省いて最小限にして表現することは良い、とされているようにおもうから。

ただ、いつから、省いて最小限にして表現することは良い、となったのだろうか。少なくとも、縄文式土器をみると、装飾することで意味をつたえていた、ようにおもう。その反動からか、弥生式土器には装飾がなくなったが、最小限の良さ、を表現しているのだろうか。たしか、岡本太郎や磯崎新が、縄文式土器と伊勢神宮、弥生式土器と桂離宮を関連づけていた。帰ってからしらべてみよう、っと。

それぞれが中心になれるような人たちが、たくさん寄せあつまると、うまくいくのだろうか。ふつうにかんがえると、それぞれが自己主張をして、バラバラ、になり、うまくいかないようにおもってしまう。だから、バラバラにならないようにするか、そもそも、中心になれるような人だけでなく、脇役や、うまくまとめるような人もまぜる。

ただもし、バラバラでも、うまくいく方法があるとしたら、なんだろうか。バラバラにも利点がある、とおもう。ひとりひとりが中心になれるくらいの能力があるのならば、まとまったひとつの集団より、バラバラであるがゆえに、迅速に細かくうごけるから、より広範囲に、よりふかく、ものごとに対処できる、のではないだろうか。

そして、それによってできる、バラバラな人たち同士の関係性が、無形の財産、として価値があるものになるような気がする。きっと、これは、建築でも同じで、そこに関係性に価値がある所以があるのだろう。

見通しがわるい、ところは不安だから、見通しよくしようとしても、そもそも、どこを見ればいいのか、わからない時って、あるような気がする。見通しをたてる前に、見る方向をさだめたい。

あんがい、見る方向をさだめるほうがむずかしい、とおもう。勘ちがいしたり、まちがったりしてしまう。見通しがわるいのは、見る方向がまちがっている、からかもしれない。

見る方向をさだめるには、さいきんは、つながりを意識している。見る方向をさだめることは、他と切断することになるが、切断したあとは、ちがうつながりができていく。このちがうつながりが、連鎖して生まれるかどうか、が手がかりになる、とおもう。

住宅も同じ、新しく建てることは切断を生む。しかしそのあと、ちがうつながりが連鎖して生まれる、ようにすることで、住宅として成り立つ。そんな連鎖をたくさん起こしたくてはじまったプロジェクトは、切断のあとのつながりが、いたについてきた。

いつも期待は無限にあるように感じてしまう。どこまでもつづくとか、かならずあるとか、ずっととおくまでを範囲に感じる。でも、あたり前だが、無限などありえず、なんでも有限である。

無限だと感じるからできること、を有限だと切りかえたら、でもそこで、今まで、そこまで意識していなかったことに、気づくかもしれない。

なんでも有限、限りがある、としたら、かならず、つきる時がくる。今まで、つきること、を意識してなかったから、そのものの成り立ちなど、どうでもよかったが、つきてしまう、限りがある、有限だとわかったら、とたんに、そのもの自体のこと、が気になりだす。

けっこう、なんでも、有限だとおもうと、なにもしなくても、自然と、いろいろなことに気づいたり、そのものに集中できたり、するのかもしれない。

建築のようなオブジェクトも、有限だとわかっていながら、無限にあるもの、だとおもってしまう。有限をもっと意識したら、関係性などのような、どこまでも無限につづく幻想が、気にならなくなるかもしれない。そもそも、人がつくることができるオブジェクト、は有限だから。

日頃から、ひとつのことだけで無く、他のばしょを持つこと、が面白さにつながる、とおもっている。ひとつのことだけをコツコツやる、ことは大事だが、それが2つ以上、たくさんあれば、それ同士の相乗効果も生まれ、ひとつだけでは出せいこと、に遭遇できる。

ひとつひとつには、そのままでは、その内側に、見ることができない部分、があるとおもう。その見ることができない部分は、その内側にいるから、見ることができないのであり、外側に出れば、見ることができる。

だから、他のばしょ、が必要なのであり、その見ることができない部分が、ほんとうは、じぶんがいちばん必要なこと、だったりする。ただ、その場合、他のばしょ、にも同じくらいの比重が必要で、きっと他中心的になるのだろう。

この住宅には、たくさんの、他のばしょ、をつくり、中心をたくさんつくれる、ようにしてみた。そうしたら、暮らしがアクティブになった、とよろこんでる。

ただ、ただ、形をいじりながら、形のみが、うまくいくように、うまくおさまる、ように置いてみる。その時点で、形は安定して、そこにある。こんどは、そこから、それが置かれるまでに、何をしたか、をかんがえてみる。これを何回かくり返すと、共通のプロセスがうかぶ。

まったくの思いつきで、プロセスをはじめにきめてみる。置かれるものは、同じプロセスならば、まったく同じ形、なるばずである。もし、ちがう形、になるならば、プロセスを調整する。

この2つ、前者は、実践から理論をつくるこころみで、後者は、理論から実践をつくるこころみである。どちらも創造にはなるが、どちらが良いかはなく、創造されるものが実践か理論のちがいである。

今までをかんがえると、実践が先にくるから、創造されるものは、実践してつくられたもの、になるだろう。やはり、実践が先のほうがしっくるくるし、後からの理論づくりは、自分にたいする、気づきにもなる。

まったく周りから切り離された、そこだけにしかない、建築、はあるだろうか、とかんがえてみた。まわりの環境、となじむことが、良し、とされるから、なかなか、周りから切り離された建築、をイメージできないし、見あたらない。

ただ、森のなかにぽつんとある建築とか、周りが自然だと、あり得るかもしれない。周りが建築と相対するものであれば、可能性はある。

あとは、建築自体が、周りから突出して存在している場合、もかんがえられる。その場合は、都市部のなかでもありえるが、シンボリックで単体、の建築がすぐにイメージできる。

面白そうなのは、都市部のなかで、シンボリックではなく、なおかつ、単体ではなく、周りから切り離されて突出している建築であり、単体ではないとしたら、それは多中心的なものか。いずれにしろ、ちょっと、横にスライドして、かんがえてみる。

時間がつながっている、ことと、空間が途ぎれていること、この2つが重要だとおもう。

建築では、とくに、建替えでは、過去そこにあったもの、とは断絶したものができあがり、ただ、そのときの周辺環境、とはつながっている。だから、前とはまったくちがった風景がとつぜん出現する。前そこに、何があったかが思いだせない。

ずっと同じではこまるが、定期的にまったくちがった風景がとつぜん出現するのもこまる。それに、これをくりかえしていくと、どこをみても同じ、というような風景に収束していく。

だから、時間的なつながりは残し、さらに空間が周辺環境とは関係ないところできまるならば、時間は過去現在未来とつながりながら、多様な風景がくりかえし生成されていく。

たのしい街は、あんがい、勝手きままな建築、だらけだ。

目のまえにある木と、そこに何かをつくろうとしている人が、関係することで、何かが生まれる、とすると、生まれたものは、木と人の関係性の産物だが、生まれたもの自体は、それはそれで、その関係性とは別のところにいる。

ちがう言い方をすれば、つくるプロセスでは、木と人の関係が必要だが、できて出現してしまえば、関係性が無くても、そこにいることができる。

これが建築の場合、エコロジーの観点からすると、問題になる。できてしまえば、木という自然が無視できるから、建築が調和をくずす要因になりえる。

ただ、そこでおもうのは、そもそもそこに調和があるのか、ということと、建築がそこで関係性を無視してあった方が良いのではないか、ということ。

木と人の関係性は反映されているわけだから、木と人以外の別のものが出現することで、何か新しいものを捉える可能性が生まれるし、それには、調和の無さ、あるいは、緩さが必要だから、そもそも調和など幻想だったのではないか。

もう少し、建築を関係性ではなく、建築自体が持つ新しいものを捉える可能性というポテンシャルの面をみると、よりエコフレンドリーになるのでは、とおもう。

常にかわるかもしれない、とおもうと、おちおち安心もしてられない。できれば、かわらない方がいい、とおもう人も、多いかもしれない。ただ、自然をみてると、かわらないもの、などない。常に一定の均衡状況を保つことなど無い、ようにおもう。かわることが日常、のようにみえる。たがら、自然をとり入れたい、とおもうことの、本音は、かわりたい、かもしれない。

人も自然のいちぶ、という話には、はんぶん賛成、はんぶん反対。自然のなかに人をくみ入れることで、自然は守るべきもの、になるが、自然と人をおなじようにあつかうと、自然は人によってどうにでもできるもの、にもつながる。

自然のかわりようをみながら、人は人でかわるのがいいのでは。自然はとり入れるもの、ではなくて、そばにあって、いろいろなかわり方、をみせてくれるものでいい。

時がたつのがはやい、あっという間、というけれど、おもいかえすと、はやい時と、おそい時が、あるようにおもう。

はやい時は、なにをしていたか、ぜんぜん、おもい出せない。ただ、その当時、どんな状況だったかと、俯瞰して、かんがえると、なにも自分からすすんでしてなかった、ようにおもう。やらされていた訳ではないが、かといって、自分がほんとうに望んでいたこと、ともちがう状況だった、ような気がする。

おそい時は、逆に、したことを、たくさん、おもい出せる。あれもやった、これもやった、と。上手くいかないことも、よくやったことも、両方あるけれど、とにかく、たくさん、おもい出せる。こうおもい出しているだけでも、時間がかかり、おそく感じる。ちがいは、自分から状況をつくっていたからか。

そうだとしかたら、時間の量はみな同じ、でも、時間の感じかたはみな違う。だから、感じかた、ようするに、状況を自分からつくり出せば、時間をコントロールできる。でも、なかなか難しい。ただ、自分の家の中ならば、だれでもできる。だから、家づくりはおもしろい。

つながり、は大事だと、知らず知らずのうちに、すりこまれている。たしかに、大事だとおもう。ただ、どこかで、切断、もおこさないと、つながり、がにごる、とおもう。

切断、には勇気がいるけど、切断したい願望、はきっと、せんざい的にはある。切断、によって、いまのなにかを変化させたい、という気持ちだろうか。

ただ、じふんでは、切断、をおこすのは難しい。だから、だれか他の人に、切断、をしてほしい、と願ってしまうのは、しごくとうぜんかもしれない。

切断、をテーマに、この住宅をみると、切断面がいたるところに現れる。切断したおかげで、このクライアントは、新たな生活を手に入れた。それは、今までの日常の延長でも、切断という行為で、前の住宅と今の住宅のちがいを、感じとりながら、ちがう気持ちで暮らしてる。

外にながれでるように、外へむかって、つながり、をつくろうとしたら、自身はどんどん、希薄なもの、になりやしないか。自身というものが、つねに、外とのつながりで、決まるから、自身単体では、成立、しない。その成立のしなさは、あいまいなものへ、そして、希薄なものへ、かえていく、とおもう。

外へながれでる、のを止めて、その場で自律、してみるのはどうだろうか。その自律する部分が複数あったら、その自律する部分同士で、ながれでるような、つながりをつくれば、自律したまま、外へのつながりも、つくれないだろうか。

これは、人にも当てはまるし、建築にも当てはまる、とおもう。複数の自律、きっとこれは、今進行中のプロジェクトに当てはめて、かんがるとおもしろいかもしれない、とおもった。

なにか、ムダ、をつくりたくて、きっと、じかには役には立たないけれど、そのおかげで、豊かなきもち、になれるような状況をつくりだしたい。余分なもの、というか、余計なもの、といか、とかく、コスパや効率、ばかりが聞こえてくるので、豊かなきもちになれない。コスパや効率とは、対峙するもの、でも、それがあるおかげで、豊かさが成立するようなものをつくりたい。

きっとそのムダは、感覚的で、わかりづらい。だから、コスパや効率のそとにある。しかし、感覚的で、わかりづらいから、とくに、なにかを、はっきりとさせる必要もなく、あいまいで、ゆるい。この、ゆるさ、が今ひつようだと感じる。

そんな、ゆるさ、を肯定できるには、何があればいいのか、どうなればいいのか。かんがえるに値することだとおもう。

この住宅がきっかけで、ゆるさ、を意識しはじめた。クライアントの人柄が、そうさせたのかもしれない。

意味がある、とか、意味がない、とか、とかく意味という言葉は、価値あるもの、のたとえになる。だけれども、何ごとにも、意味を見いだしていたら、つかれて、しょうがない。意味がつきまとうときは、直感をはたらかせる、ことができない。

建築に意味を見いだしたら、キリがない、ようにおもえる。かんがえてみれば、建築は、意味のかたまり、にもみえる。建築に意味をもとめることが、それこそ、意味がないときもあったし、建築に意味をもとめようとして、おかしな建築ばかり、がでてきたときもあった。意味のかたまり、とは建築を部材に、還元していけば、それぞれの部材は、なにかしらの意味をもち、設計する側は、その意味から、部材の集積をかんがえる。

でも、あんがい、さいごの部分は、直感だったりするから、意味が不明確だったり、それがおもしろい。この建築も直感にしたがった。

時はながれる、あたりまえだけど、10年前をおもうと、この10年で30年分は生きたような気がする。いろいろとみつかるものだ。たぶん、10年前には想像もしてなかったことを、たくさんみつけた。この10年で、みつけ方もたくさん試したので、またまだ、これから、未知のものが、たくさん、みつかるだろう。

日々のなかで、暮らしと直結するもののひとつが、建築、だとおもっている。だから、どうしても、どう考えても、人をとおして建築を考えてしまう。建築が人に与える影響から考えてしまう。これからもそうだろう。

これらの住宅も、発端はすべて、人にどのような影響を与えるか、だった。この、どのような、の部分がこれからさらに、掘りさげていくところで、またまだ、未知のものが、たくさん、ありそうな気がしている。

いかにして、ボーダーラインをこえるか、をつねにかんがえているような気がする。建築の場合は、つねに、なにかしらのボーダーライン、がつきまとう。それが、目にみえる、場合もあるし、目にみえない、場合もある。予算や、敷地境界線や、絶対にこえられないもの、もある。

なかには、ボーダーラインをこえあう関係性、もあるかもしれない。片方がこえても、もう片方もこえれば、バランスがとれて、問題にはならない、ような。そのようなボーダーラインは、意識すること、でみえてくる場合もある。その場合、ボーダーラインをこえてること、に気づかないこともある。

なにかで、ボーダーラインをこえてる、ことを気づかせることができたら、お互いにボーダーラインをこえあうこと、に抵抗もなくなるだろう。きっと気づかせるきっけに建築は役立つとおもう。この住宅は、そんなボーダーラインに気づかせてくれる。

スクラップブックのように、いろいろと貼りつけて、そこには、ルールもなく、好きなようにできる空間、ってあるとしたら、どんなだろう、とそうぞうしてみた。

そのときに、その空間をつくる側か、みる側か、でちがうかもしれない。つくる側は、どうやってつくるか、をかんがえるし、みる側は、どうやってみるか、をかんがえる。ひとによって、ちがうだろうが、じぶんは、つくる側でかんがえてしまう。

現実的に、スクラップブックのような空間みたいな、ありえそうもないことを、簡単にできるようにかんがえる。そうすることで、いろいろなひとを、巻きこみやすいし、みる側のひとたちも、現実感をもちやすくなる。みる側のひとたちは、クライアントだ。

この住宅は、好きなように部屋の範囲をかえることができる。ルールはない。あるとしたら、スクラップブックで紙の大きさがきまってる、ように広さに制限があること。

あんがい、スクラップブックのように、はじめにルールはなく、あとから自分しだいで、好きなようにやるための何かを持ちこみたい、と他でもおもう。それが、つくる側のおもしろさ、であり、みる側ではできないこと。好きなようにやるための何か、はみる側をもハッピーにする。

ちょっとでも、日常とはちがう体験、が日常の中にあれば、そこから、さまざまな連鎖がおこる、とおもう。たとえば、その連鎖は、ふだん行かないような所、に行こうとか、なかなか会えない人、に会おうとか、またちがう体験をよぶ。体験すること、でしか、人はまんぞくできない、とどこかでおもってるから、日常の中のちがう体験はたいせつにしたい。

その、日常とはちがう体験、は非日常なことではない。たぶん、日常的にしている体験のみえない部分、だろう。それは、あえてみようとしないと、みえない部分だとおもう。そのためには、ちょっとした技術、も必要かもしれない。

きっと建築はその、日常とはちがう体験、をつくり出せるもの、だとおもう。そのためには、やはり、ちょっとした技術、が必要だろう。ただ、建築で、それをやる価値は、またちがう体験をよぶ、のならば十二分にある、とおもう。

この住宅では、密集地という立地から、空にちかづくこと、で地上の生活に、変化をつけた。人は、地面ではなく、空とむきあう。地面に接地していては、みえない部分、がそこにはあった。

ズレていると、気になるし、引っかかりができてしまう。これは、ぶつり的なものにでもおこるし、言葉のような、目にみえないもの、に対してもおこる。この引っかかりが、良いものならば、引っかかったら、たのしいし、悪いものならば、気になるだけで、やっかいだ。

ものをつくることを、別のみかた、をすると、この引っかかりをつくること、といえるかもしれない。引っかかりは、意図して、つくることができ、先にふれたように、人の意識に作用し、たのしい気分にさせることもできる。

たのしい気分になって、といわれても、なかなか、たのしい気分にもなれるものでもないし、そこには、なり方はひとまかせ、のような感じもする。それよりは、たのしい引っかかりを、たくさんつくってあげることで、いわなくても、自然とたのしくなる。それが理想だと、いつも、おもう。

この住宅は、そんなことをかんがえながら、そうしたら、こどもも、おとなも、いろいろなところに引っかかりながら、たのしそうだったし、いろいろと、どのように引っかかるのか、発見があった。

つながりや、関係性でかんがえる建築が、いちじ、はやったような気がしてた。たぶん、いまは、それは、当たり前のこと、になり、そして、関心は、モノじたい、にうつって、久しいのだろう。

こう、モノのねだん、が上がると、おもうように、使いたいモノ、がつかえない。だからか、はがしたまま、あらわしのまま、なんて、途中のすがた、が仕上りになってるのを、多くみる。

ただ、いまはいいけど、それを良しとして、放置しておくと、つくり手のイメージに、あらたな本質的なモノを召喚するチカラ、がなくなっていくような気がする。

その時代のかたまりつつある状況から、一歩ふみこむ、ことが、次をつくりだす。途中でよしが通用するのは、最初だけ、だとおもう。

なにがいいのだろう、なにが正解なの、手さぐりのときの気持ち。きっと、これって、そうそうこれこれ、とおもいたいし、どこかで、損したくない、得したいと、無意識にでも、おもってる。あんがい、たくさん、あって選べない。こんなとき、どうするかな、と最近、かんがえることが多い。

ネットには、たくさん、ある。ただ、たくさん、ありすぎるのも、こまる。だから、これが、いいじゃないの、などと、交通整理、してくれる人が、あらわれる。その人もまた、ネットには、たくさん、いる。もう、よけい、わからなくなる。さいごは、直感、にでもたよるしかないのかな。

けっきょくは、なにかに、だれかに、決めることになるのだが、それで納得してしまう理由、をさがしてる。なかなか、その理由を、うまく、しめせてる人は少ない、ような気がする。納得する理由って、あんがい、理屈じゃなくて、ささいなこと、たとえば、それ前からしってたとか、いちどは試そうとしたとか、なんか、じぶんと少しだけの関係があること。この、少しだけがミソ、かなと最近、おもってる。この住宅のクライアントも、そんなワタシとの少しだけの関係を、たぐりよせた、らしい。少しだけだから、気楽だった、と。

何か意味がありそうなもの、が目のまえにあったら、何だろう、とおもうだろう。そのとき、触れられるならば、触れたいし、あつかえるならば、あつかいたい。ようは、何かつながり、をつくりたい。

それは、その場が、どうであれ、いつも可能なこと、だろうか、いや、それを、いつも可能なことにする、場が必要だろう、とかんがえた。その場のひとつが、建築、になり得る。

いわば、建築が、媒介するもの、となる。媒介するものは、いつでも、中間にある。中間にあるから、何にでもつながる、ことができる。だから、媒介するものが、実際にあれば、あとは、そこに、つながりをきずきたいもの、を放りこめばよいだけである。

そのときの、媒介するものは、たしかな、存在、をそこで得ることができる。建築としては、いい、あり方のような気がした。この住宅も、はじまりは、そのような、中間にいる建築をめざした。

めのまえに、木はあるが、それが自分のしらないところで、変化をしていく、自然の感じ、をとても簡単にいえば、そうなるとおもった。そうすると、めのまえで、その時間に、自分のしらないことは、全て自然のできごと、といえるかもしれない。かんがえてみれば、自然という言葉を、木や緑などの自然と、自分が関知しないことの、2通りのつかいかた、をするが、もとをたどれば、同じなのかもしれない。

自然を感じたい、とおもうと、森や海に、いこうとする。つねに、まわりに、森や海があればいいが、都市部だと、そうもいかない。海はムリだとしても、都市部で、少ない木で、森を感じるには、どうしたらいいのか、をかんがえている。

まずはきっと、先にした、木はあるが、それが自分のしらないところで、変化をしていく、ような状況をつくりだせばよい、とおもった。その状況を、今度は、建築が媒介となり、そこにいる人につたえる。つたわった人は、そこに自然をみる、だろう。こんなことをかんがえた。

デザイン、には注意がむけられるが、そのデザインを伝えること、には注意がむけられていない、とかんじた。大事なことは、伝えること、である。伝えることは、コミニケーションの際の伝達手段であり、それ自体がデザインの核心である、とかんがえた。

伝達手段は、コミニケーションの両端のつなぎ、の部分になる。つなぎ方によって、デザインの意味も、役割もかわる。だから、伝達手段も含めてデザインである、と同時に、伝達手段がデザインの核心になる。

建築には伝達手段も含まれる。いや、もしかしたら、建築とは伝達手段そのもので、伝達手段がカタチになったもの、かもしれない。そうすると、建築=メディア、ともいえる。

この住宅では、たくさんの意味をつめこんだ。その意味をつかみやすくするために、建築がそんざいしている、とかんがえた。

そんなもの、存在しないよ、とどこかで、おもいながらも、期待していること、って意外とありませんか。それは、だいだいが、カタチがないものであったり、目にみえないものであったりする。ちょっと、べつ角度から、カタチがあって、目にみえてるものが、全てかという、てつがく的なことにもつながるかな。ただ、そんなむすがしいことではなくて、何か、期待をもちたい、だけだとおもう。それが、全てのはじまり、全てのきっかけ、のような気がする。

建築の設計って、目にみえるモノをあつかいながら、目にみえないコトをかんがえる、ことかもしれない。だから、いつも、期待すること、でいっぱいになる、どこかで、そんなもの、存在しないよ、とおもいながら。ただ、設計者しだいで、存在させること、ができるコトはふえる。

この住宅には、居場所をみつけて、と想いをこめた。ただのイエでなく、特別な場所、としてのイエ。べつの言い方で、イエらしいイエ。イエがじぶんたちのものならば、それをもっとふかいところで、想ってほしかった。そのためのコトは、設計者しだいで、たくさんできる。

こもる、ことに対して、建築は、とかく、ひはん的なような気がする。うちにこもる、すなわち、閉じた箱的な建築、はこのまれない。都市部では、眺望などに、きたいできないから、閉じて、こもり、必要な光をとりいれるだけ、とかんがえることは、ひとつの方法として、あってもよいはずである。

問題は、こもることで、社会とのつながり、がおろそかになる、のではという、建築だでなく、人にも当てはまること。ただ、オープンであればいいのか、閉じたなかでの、社会とのつながり、を建築として、つくり出すことに、可能性をみいだせば、よいだけだと、それはむずかしいことだが、おもう。ちょっと、それは、建築として、いま的なこととして、かんがえる価値はある。もしかしたら、閉じると開くの中間あたり、に落ちつくことも、ありえる。

これら2棟の住宅は、2つでひとつ、とかんがえ、互いにたいしては開き、外に対しては閉じた。きっと、このように、開くと閉じるが同時に存在し、その割合のちがいが、建築の存在のちがい、になることも、ありえる。

実利、なんて言葉を、ことさらかんがえる。コスパとか、損得とか、にたような言葉があり、コスパより損得には、なんか、ちょっと、計算たかさ、がつきまとう感じがする。コスパも、損得も、その言葉じたい、きらいな人もいるだろうし、べつに、ビジネスや生活の中では、当たり前のこと、だよねとうけとめる人もいるだろう。私は、コスパも、損得も、どちらにも、かんしんがない。

ただ、実利はかんがえる。コスパも、損得も、比較するときにつかう言葉だから、比較にはきょうみがないので、かんしんがない。実利は、比較ではなく、利そのものだから、何がえられるのか、とか、何がかわるのか、とかには、かんしんがある。

だから、実利から、デザインをかんがえる、こともある。ちょうど、いまよんでる本に、1世紀まえの建築家ロースの、空間構成をかんがえるきっかけが実利だった、との記載があった。実利からデザインをかんがえることが、犯罪ではない、としり、ちょっとよかった、この住宅は実利だらけだから。

かんがえを、まとめようとして、手がとまる。クライアントからヒアリングしたこと、にはいつもヒントが、かくされている。かくされているとは、直接語っていないからで、語った言葉のうらの、その言葉を語らせる何かに、気がつこうとする。たいがいは、何かは、言葉でつかみとるが、最初は、イメージや場面で、でてくる。

そのイメージや場面には、人が登場するばあいと、人が登場しないばあいがある。手がとまるときは、人が登場しない。だから、人が登場するまで、待つ。人もクライアントのばあいだけでなく、だれだが特定できないばあいや、クライアント以外の特定の人のばあいもある。これも、クライアントが登場するまで、待つ。

この住宅は、いちばん最初から、イメージや場面に、クライアントが登場した。そのようなことは珍しい。とうぜんのように、ファーストプランで、はなしはきまった。

きまった形式、から自由になりたいとしたら、また新たな自由になれる形式、をつくるのだろうか。それとも、形式から離れること、で自由になるのだろうか。

こうして、言葉にしてみると、形式から離れない、と自由になれないような気がするが、あんがい、自由になれる新たな形式、をつくろうというかんがえに、いたることが、おおいような気がする。

きっとその方が、都合の良い自由、がつくれると無意識に、おもっているのだろう。自由といっても、無秩序ではこまる。自由でいながら、ある程度の秩序、大外しはしないルール、はあってほしい、とおもうのだろう。でもそれは、形式をつくること、だろうか。かえって、きゅうくつな自由、になりそう。それは、自由とはいえない、気がする。

そんなことを、ずっと、かんがえながら、この住宅をつくったこと、おもい出した。

ふしぎと、今まで、当たり前にしてきたこと、にたいして、違和感があるようになった。階ごとで、かんがえること。もちろん、半階ずらすなどは、よくある。しかしそれも、階ごとでかんがえる、範疇になる。

そもそも、建築の構造が、階ごとで、かんがえるのが基本。だから、おのずと、計画だんかいから、階ごと、になる。階ごとは、水平しこう、である。もうすこし、水平しこうではなくて、垂直しこうへ、もっていきたい。

高さのちがいが、連続するような場所を、自然のなかで、想像してみる。その場合、高さがちがう、合わないことにたいして、不自然さは無く、段差をつくるという意識にはならない、気がする。

階段が、階段として、みえてしまうと、たんに、段差があるだけの場所、になるだけかもしれない。階段としては存在せずに、垂直方向に展開するような場所、がりそうとして、ありえる。

この住宅では、階段が、階段として、みえる。この階段がなくなれば、いいのかもしれない。

なにかを感じるとき、そのモノの、審美てきなぶぶん、にアプローチができている。そして、そのときの、感じるきっかけは、気分による感情、に左右される。気分がよければ、よくみえ、気分がわるければ、わるくみえる。モノと気分は直接、関係しながら、モノはある。

そうなると、モノ自体がどうか、はあまり関係がなくなる。そしてそれは、気分がかわれば、モノの審美てきなぶぶん、にたいするアプローチ、もかわることもいみする。モノの美しさは気分しだい、たんてきにはそうなり、モノ自体を、はっきりと、なにかこうである、とつかめない。

建築で、かんがえれば、気分によって、みえ方がかわる、ということでもある。ならば、気分にうったえるようなもの、をたくさんはいすると、みえ方をコントロール、できるかもしれない。さらには、そうすることで、モノ自体がどうか、というところに、たちかえること、ができる。

この住宅では、動きと連動する建築のぶぶん、に気分による感情を、ゆさぶるデザインを、ちりばめた。気分のよしあしが、建築のみえ方だけでなく、動き、にもえいきょうする。気分が身体を感じる、きっかけになる、こともあわせた。

ひっかかるもの、があると、きっと、印象にのこる。よく建築をみてまわっていたころは、さいしょに、ひっかかるもの、をさがした。作者の意図、と合う合わない、は関係なしに、そのひっかかるものが、最初のいとぐちで、なぜひっかかるのか、をかんがえる、ところから、スタートした。もし、ひっかかるもの、が無ければ、その場でしゅうりょう。

たいがいは、ひっかかるもの、があるので、そこから先は、建築とのたいわの時間。つくる方と、しようする方を、いったり、きたりしてから、いっぽひいて、みる。いっぽひくのは、建築を、もの自体、として、世界のがわからみるため。

この建築では、意図して、ひっかかるもの、をたくさん、ちりばめた。ひっかかるものが、たくさんあることによって、かえって気をちらし、べつのもの、をイメージさせたかった。それは、いぜんにみた建築、からの学びだった。

ものから、感じることは、人によって、ちがう。それが、当たり前だと、おもうけれど、案外、おなじだと、みんな、かんがえている。だから、感じたうえでの、最終的な、ものや、かたちを、提示してくるし、つくろうとする。

ちょっと、その前で、とどめてみようかな、とおもう。最終的な、もののかたちや、イメージを、感じる人に、ゆだねる。いろいろな、感じかたができるもの、があり、その時々で、そのなかから、感じる人の、つごうにあわせて、感じとる。感じとりかた、がちがえば、最終的に、見えるもののかたちも、イメージも、ちがうはずだ。

その当時は、そこまではかんがえていなかったが、この住宅では、いろいろな、感じかた、ができるもの、をちりばめた。どこを、感じるかによって、ちがうものが、現れただろう。

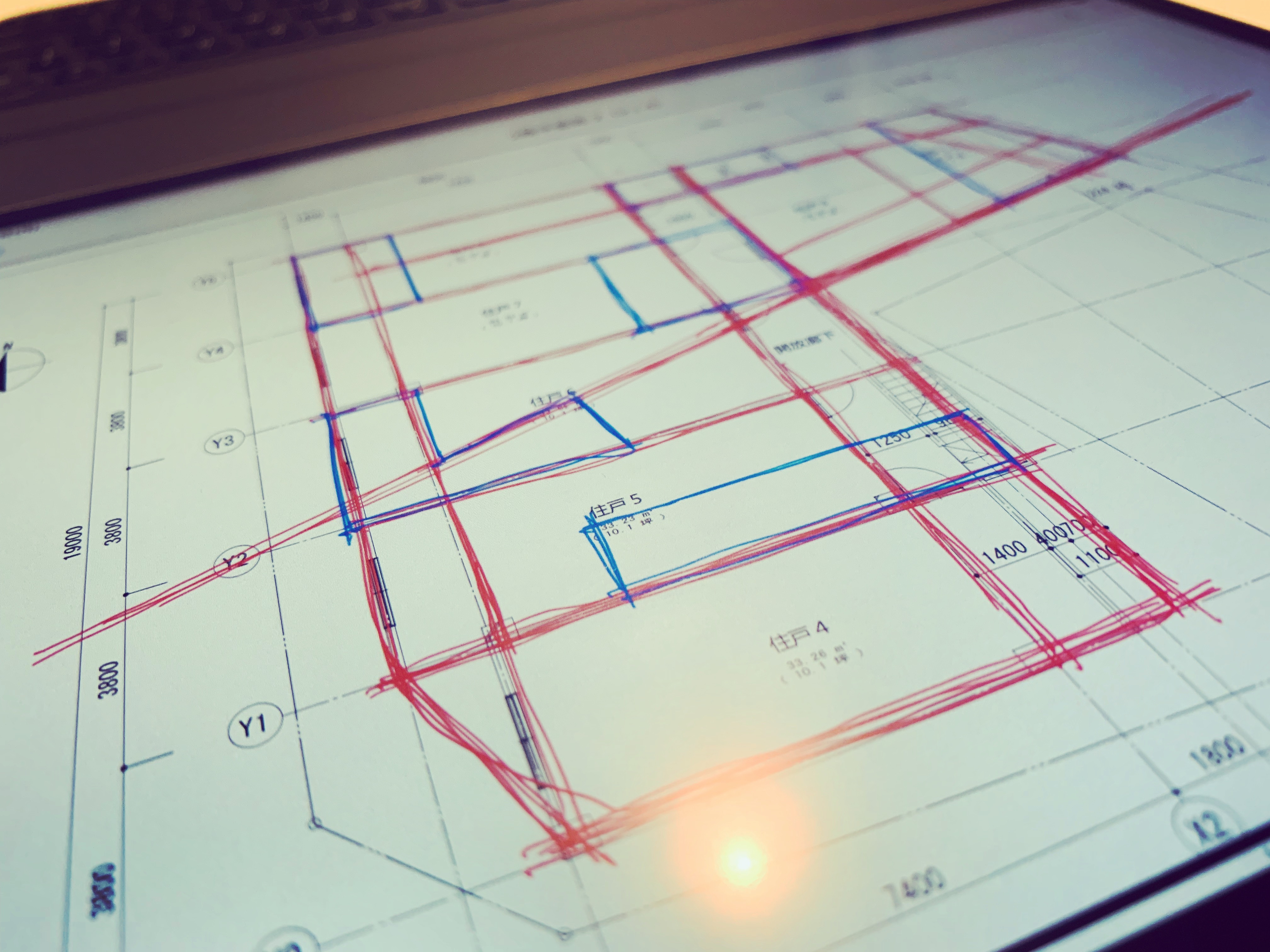

せつだんと、せつぞくの繰り返し。集合住宅にたいして、ちがう見方をしたら、そうなるかと、おもった。各住戸が壁で、せつだんされながら、せつぞくされている。さらに、各住戸が、外にたいしても、内にたいしても、せつだんされながら、せつぞくされ、つながる。

集合住宅のれきしは、このせつだんと、せつぞくのれきし、だとおもう。どのように、せつだん、すなわち、分割し、どのように、せつぞく、すなわち、つなげるか。

分割は、はじめから、部分があるのではなく、全体計画のなかから、ちがい、をつくり出すことで、わかれていく。そのわかれた部分が、また、つながることで、全体が形成される。しかし、全体は、部分の、総和には、ならない。その差を、どのように、つくり出すかが、集合住宅のデザインのキモ、だとおもった。

れんぞく的に、流れるように、すすめたいが、なかなか、おもうようには、いかないことが多い。ときどき、よそ見、をしたくなり、立ちどまる、気になるから。気になることは、わるいことではない。だから、立ちどまる前後が、うまくつながれば、いいとおもう。

かんがえてみると、案外、すなおには、ながれていかないものだと。これは、空間のはなし。あちこちに、注意をひくもの、がたくさんあるから。それらを、全部、なくすわけにも、いかないし、なくせない。だから、注意をひかれてもいいもの、ばかりにすれば、立ちどまってもいい、ことになり、立ちどまる前後に、いい影響しかあたえない。

注意をひかれてもいいもの、ばかりにするには、それらを、きちんと、おさめる場所がひつよう。この住宅では、通路をかねるスペースに、注意をひかれてもいいものを、おけるようにし、そこで、じゅうぶんに、ひたって、もらう。ここはワーク&スタディスペース。

がわと、中身を、ぶんりして、かんがえると、中身のあり方、がいつもと、違って、おもえる。建築のがわは外壁で、中身はインテリア。中身だけで、成立させることができるので、外壁がうけもつことから、解放されて、インテリアを、かんがえることができる。さらには、インテリアとして、がわ、もあつかうこと、ができる。

この場合、いわゆる、入れ子、のじょうたいに、にているが、入れ子の場合は、相似の関係、であるから、入れ子、ではない。

もしかしたら、ふつうの、階層のつみかさね、にならされている、のではないか、とおもった。層があることに、もっと、かのう性をみいだしたい。そのために、がわと中身をぶんりをした。

以前につくった住宅でも、がわと中身のぶんり、のいしきはあった。ただ、今回は、より中身で、かんけつする、ようにかんがえている。

何かを、かんじることで、建築が、うかび上がる。そのことは、とても、大切だと、おもっている。そのことが、今度は、まわりと、どのようにつがるのか。そこで、つながりが無ければ、単なる、ひとりよがりの建築、でおわる。

まず、建築とかかわる人が、かんじることで、建築として、形になり、うかび上がる。形になるとは、もともと、そこに建築は、あるけれど、何もかんじ無ければ、無いのと、同じだから。形となり、うかび上がった建築が、今度は、まわりとのつながり、を持ちはじめる。

このように、しゅつげんした、建築が、どんどん、まわりと、つながるイメージ、をしていた。ただ、さいきん、これは逆では、とおもいはじめている。

たしかに、何かを、かんじることで、建築が、うかび上がるのは、それはそうだとおもう。だが、はじめにあるのは、まわりとのつながり、の方であり、まわりとのつながり方、のちがいが、生みだされることで、個々の建築を、かんじること、ができるようになるのではないか。建築のちがいは、単に、まわりとの、つながりのちがいだけ、ではないか。

この住宅は、まわりとのつながり方を、かえてみた。建物の四周に、ウッドデッキをしいた。たった、それだけのことで、たしかに、建築が、うかび上がった。

ひかくてき、安定してるモノを、いつも見るから、そこにある、とおもう。これが、ときどきにしか、見なかったら、無いも同じかもしれない。存在感のはなしで、内容もだいじだが、頻度がだいじ、だとしたら、どうなるか。

存在感は、なんにでも、つきまとうが、建築での存在感は、よりじゅうような気がする。建築は、いつも、安定して、そこにあり、いつも、見るから、存在感があるはずである。しかし、存在感がない、建築もおおい、ような気がする。そのちがいは、どこから、くるのだろうか。

同じ、だからではないだろうか、差異、がない。いつも、そこにあるのに、存在感がないのは、ひかくするものと、同じ、だから。この場合、ひかくするものは、まわりの風景、まわりの建築。まわりと、ひかくして、同じならば、存在感がない、のも当たり前。この場合、存在感をだすには、まわりとの差異、がひつよう。この住宅は、外観のみで差異をつくり、存在感をだした。

じっくりと、モノをみることを、最近、してない、とおもった。スマホやタブレット、パソコン、本もモノだが、これらは、モノというより、情報を、みてるだけ。だから、モノを、対象として、じっくりと、みることがほとんどない。ただたんに、モノを、感じてるだけ、のほうがおおい、かもしれない。あんがい、みんなそうではないか。

もちろん、しごとで、モノをじっくりと、みることはある。だが、それは、しごとをしてるだけ。自ら、すすんで、すきで、モノをみてるわけではない。だから、話はべつ。

モノって、みるより、感じてる、ほうがおおい、かもしれない。そのことを、もうちょっと、意識してみよかな、とおもった。感じることで、モノがどういうものか、浮かびあがってくる。そうだとしたら、モノのつくりかたもかわる。

この住宅は、そもそも、ほぼ同素材で、空間をつくることにより、どこか、特定の部分に、焦点があたらないようにした。そのことで、じっくりとみるより、全体的に、ふかん的に、空間を感じてほしい。感じるから、モノがわかる。

いい天気だな、あおぞら、は気持ちいい。このかんじを、いつも、持ちこみたい。くもりぞら、が多いちいきには、住めない、だから、気持ちいい、ものにしたい、となれば、このあおぞらを持ちこむ、つまり、みえるようにすればいい。

ただ、あおぞらが、単に、みえるだけでは、気持ちよくは、ならないとおもう。あおぞらなんて、みようとおもえば、どこからでも、みえるから、あおぞらと自分をつなぐ、回路のようなものを、つくるひつようがある。

その回路が感性だと、かんがえるが、ただの感性ではなく、汎用性がたかい感性。それは、たとえば、あおぞら、のぶるーを、いろいろなものと、むすびつけてしまう。きっと、その汎用性のたかさは、あおぞらの、みせ方によるのだろう。

空間は、けいそくするから、おおきさを意識してしまうが、そもそも、空間を、どのようにとらえるかは、あくまでも、感性てきなこと、だとおもう。ひろさも感性であり、あかるさも、心地よさも、天井のたかさも、感性である。感性てきなことが、あつまって、そこに、そのような空間があることが、わかる。なにも、感性てきなことが、なければ、そこには、なにもない。

このように、かんがえれば、モノに左右されない。モノがいいかわるいか、たかいか安いか、は関係なくなる。そうすれば、そこに、たくさんデザインできるよちが生まれ、感性てきなことを、生むために、よりデザインが、じゅうようになる。

この住宅は、せまいけれど、そのせまさをかんじさせないように、感性てきなことを生む、デザインをちりばめた。あつさ、さむさも、空間をとらえるための、感性である。だから、モノだけでは、解決しない。

あれはこれ、これはあれ、と何かと、分けたがるひとがいる。分けるには、ちしき、が必要。だから、分けることによって、ちしきをみせているのだろう。ただ、分けることと、それをりかいすることは、違う、とおもう。分けることなど、実際には、りかいする上では、どうでもよいこと。むしろ、分けがたいことが、たくさん、浮かぶくらいでないと、りかいしている、とは言えない、とおもう。

さいきん、気になるのは、部分に分けたものを、たんじゅんに、ぜんぶ足しても、もとの全体には、ならないだろう、ということ。どちらかというと、いったん、分けたものを、またぜんぶ足すと、もとより増えるか、大きくなる、とおもう。

それは、分けることで、何かよけいなものを、纏うからだろう。そういういみでいうと、りかいを、わざと、困難にするために、分ける、というのはありで、おもしろいかもしれない。

なかなか、素直にはわからない、ちょっと違ったかんじがする、ような空間を、つくりたければ、さまざまな分けかた、をするのもいい。分けかたは、デザインだから、さまざまなデザインができる。ちょっと素直にはわからない空間って、日常には必要かもしれない、とおもう。そのほうが、たのしい毎日になる、よかんがする。

としが明けた、てんきもいい、はれやかな気分、ぼんやりした時間がつづく。ぼーっと積読ほんをながめる。なんで、そのほんを買ったかは、いまはもう、おぼえてない。かさなったタイトルで、れんそうゲームなどしてみる。そういえばと、他のほんを、さがしにいく。読みたいときに、かぎって、そのほんだけない。ふだんの、不せいりのたまものを、正月そうそう、なげいても仕方ない。とにかく、一冊のほんに手をのばす。

そのうち、そういえばと、また他のほんを、さがす。そしてまた、そういえば、となり、そしてまた、そういえば、となる。まるで、グラスホッパーか、はしご酒か。けっきょく、読みちらかした、残がいをながめて、おわったいち日。

その寄せあつめの、残がいを、よく日もながめる。あたまの中には、何ものこってない。ただ、タイトルれいそうゲームには、ちょうどいい。そうか、なるほど、などと、思いつくこともある。なかには『無根拠からの〜』など、というタイトルのほんもある。寄せあつめからおもうことと、それぞれのほんのタイトルからおもうことは、ちがう。

見つからなかった、ほんのおかげで、寄せあつめの山ができた。でも、それは、そのときどきの、読みたい気分、を足したもの、とはちがう山になった。どちらかというと、この、無根拠な、寄せあつめの、山のほうが、すきだ。無根拠でも、あつまれば、根拠ができる。それには、偶然のおもしろさ、がある。そういえば、いつも、このような、つくり方を、してきたかもしれない、住宅にたいして。

飾りが、ぎらぎらとあっても、こころが晴れたりはしないだろう。そのぎゃくに、何もかも、ムダだとして、さいしょう限にしても、たのしくもない。やはり、ものがある良さ、というのがある。

ちょうど良いものがない。最近、おもうのは、ものにあわせる、しかないこと。ほんとうは、こうあればとか、ほんとうは、こうあって欲しい、などとおもいながら、手にすることが多い。どうして、ちょうど良いものがないのだろうか。いっそのこと、自分でつくるしか、ないのか、などともおもう。

きっと、決まりきった型が、はんらん、してるからだろう。ちょうど良いものはあるが、それを探しだすのに、苦労する。ひにくなもので、ネットで、何でもアクセスできるけど、ちょうど良いものに、たどりつくのに、時間がかかる。そのぶん、時間をかければいいのだが、時間がかかるものには、価値がないとされ、ゆえに、よけいに、ちょうど良いものの需要がなくなり、ひとしれず、きえていき、決まりきった型だけが、いきのこる。

もっと、時間をかけることに、価値がある、となれば、型などはんらんしない。時間をかけることがムダ、だとしてるから、ちょうど良いものが、なくなっていく。

この住宅は、時間をかけることが、ゆるされた。決まりきった型は、はじめから、もとめられなかった。もとめられたのは、住宅というもの、によって、ぎらぎらな飾りではない、実際のじぶんたちの生活にそった形、としての空間だった。

じぶんの身体を、とおして、はあくできることが、建築、とりわけ、住宅には、だいじだと、何がきっかけか、わかいころから、おもっていた。ただ、ただ、身体をとおして、かんじること、でしか、建築というもの、をはあくすることは、できないと。

身体をとおして、かんじるとは、見ることからはじまり、手足でふれ、移動することで、身体に、建築を、記憶として、きざむこと、かもしれない。

きっと、痛いおもいをしたほうが、建築をマジマジと、見て、ここはこうなってるのか、などと、こまかいところまで、はあくするはず。

そのときに、たよりになるのは、じぶんの身体だから、住宅はこうあるべきとか、建築はこうあるべきとか、カタチは、などと、じぶんのはいごで、いわれても、関係ない。

よしあしは、身体にきいてくれ、とばかりに、むしろ、身体でかんじるほうが、そのときに見える、住宅にたいして、すなおだとおもうし、それが、じふんの世界としての住宅をつくる、ことになるとおもう。

そんなことをかんがえながら、この住宅は、ちょっと上り、ちょっと下る、そして、また移動するようにしてみた。きっと、ここでの生活では、記憶のなかに、身体のかんじが、きざまれ、それによって、記憶がよりふかく、よりせんめいになるだろう。それって、ここで、生活してるじふんが、いとおしくなることだと、きっと。

場あたりてきに、ということばは、何か、いんしょうがわるい。

何か、カタチをかんがえたり、ものづくりをしようとしたとき、まったく、何もないところから、かんがえたり、つくったりはできず、はいごに、これはこういうもの、というかんがえ、みたいなものが、存在すると、いしき的にも、むいしき的にも、かんがえるのではないか。

きっと、何か、ぜったい的なものにした、そのはいごにあるものにそって、つくろうとする。ただ、もっと、目のまえのものに、しょうてんを当てることもでき、そんなはいごのもの、など無いといえる、場あたりてきな、つくり方もあり、だとおもうし、その方が、あますところなく、何か、表現できるような、気がする。

この住宅では、ただ、きびしい敷地じょうけん、と向きあうことで、ここでしかできない、空間をつくろう、とした。そのとき、敷地にたいして、目にみえるもの、以外のものは、無いもの、とした。

さいきん、南部鉄瓶を手にいれた。もくてきは、鉄分ほきゅう。まいあさ、コーヒーをいれるので、そのお湯をわかすのに、南部鉄瓶をつかえば、いっしょに、鉄分ほきゅうもできる、とかんがえた。

どうせなら、気に入ったものをとおもい、北欧のデザイナーもの、南部鉄瓶なのに、にほんには、なかなかないカタチ、すきなカタチ、のものにした。

もともともっていた、南部鉄瓶のイメージとはちがう、鉄瓶というより、ケトルということばで、表現したほうがいい、カタチをしてる。鉄分ほきゅうが目的だから、南部鉄瓶らしくなくてもよい。

さいしょは、南部鉄瓶がほしい、とおもったから、もっていた南部鉄瓶のイメージ、とのズレがうまれた。だから、手にいれたものに、そのイメージのズレ、が上乗せされた。そのズレも、カタチからくる印象のひとつになり、カタチをつくる要素のひとつになった。

もしかしたら、何かものがあるとき、そのものが実際にどうかより、そのものがどういうものか、とあぶり出すようなこと、でしか、そのものを捉えることができないのでは、とおもった。

目のまえにある木を、みている時は、きっと、過去にみた木と、むいしきのうちに、比べているのではないか、とおもった。

木は、いたるところにあるけれど、いしきしてみるときは、特別なとき、である。たとえば、自然のなかにいったときとか、木におもいいれがあるときとか。いずれにしても、木との、特別なかかわりあいが、すでにあるから、比べてみることになるのだろう。その特別なかかわりあいを、記憶というのかもしれない。

もしかしたら、記憶なしに、目のまえのものをみることは、できないのかもしれない。ならば、そのときに、記憶をひきだしてくるものは、目のまえのものの、なんだろうか。

この住宅では、たとえばそれは、空をみたときの、あおさ、だったり、くものしろさ、だったり、太陽のまぶしさ、などの、ひとの感性にうったえてくるもの、だとおもい、空をとりこみ、記憶をかっせいか化し、暮らしと空を、つなげた。

ひとはつごう良く、ものを見わける。見わけることを、知覚、というのかもしれない。知覚は、もの、にたいしてだけ、おこるらしく、もの、をじふんのつごうで、かいしゃくして、次に、そのかいしゃくを、ものに、当てはめる。だから、じふんの中には、知覚は、のこらず、すべて、もの、に知覚がつくらしい。

ものは、そのような、連続したひとの知覚、の集合でできている。だから、もののじったいは、ひとによってかわり、つねに、一定ではないだろう。流行るものもあれば、すたるものもある、のもうなずける。

ただ、ひとの知覚が、ものをつくる、ことにはかわりがない。だとすれば、ひとの知覚に、はたらきかける建築を、構想することは、ありえる。

この住宅は、壁とのキョリが、知覚にえいきょうを、あたえることをかんがえた。遠くからみたばあいと、近くからみたばあいで、みえ方がちがう。画像は、遠くからみたばあいだが、近くではみえるものが、この画像では、みることができない。このみえ方の差が、知覚のズレをうみ、壁に、ちがった意味をあたえ、ここだけの壁のそんざい、につながる。それは、この住宅に、とくべつ感をあたえる。

あたりまえのように、仕切りがある、ことに、いわかんを覚えたので、ペンを手にしながら、フリーズしてしまった。いつものように、スケッチを、くりかえしたところで、いきつく先が、あるていど、想像できてしまうので、この想像できてしまうこと、も重要で、だから時間とお金が、よめるのだけれど、いわかんの元が、気になった。

時間とお金が大事、ならば、フリーズしている場合、ではないが、いわかんを、とりのぞく方が、もっと、価値あるもの、を手にいれる、ことができそうだとおもった。

いわかん、の正体は、いぜんにも、かんじたことで、何もギモンをもたずに、壁をつくることで、そのときは、壁をなくしたり、床を半階ズラす、などして、仕切るのではなく、領域をめいかくにした。

ただ同じことはしたくないので、いま、これからかんがえることは、ばくぜんとしてるけど、空間の流用、かなとおもう。

よこにひろがっていく、水平しせんと、たてにひろがっていく、垂直しせんがあり、水平しせんは、広さを、垂直しせんは、高さをかんじる。斜めのしせんは、広さと高さの両方をかんじる。

さらに、広さは、つながりへ、高さは、ふかさへ、となるとおもう。つながりも、ふかさも、両方とも、だいじだから、斜めのしせん、斜めのうごき、が必要になる。だから、建築の部位で、階段は重要だとおもう。

この建築では、階段をしょうちょう的にみせた。階段はいつも、わきやく、ただの通過する場所だけど、斜めのしせん、うごき、とすれば、それはとても、重要な場所であり、人のうごきは、人のしこうと、直接つながるから、階段がどうあるかは、人にかなりの影響を、あたえるでしょう。

これはこうだと、知らないうちに、きめつけたりしてしまう。あんがい、それが、あたっている、とおもいたいけど、本当は、きめつけない方がよかった、と後でこうかい、しないですか?わたしは、こうかい、します。

もし、きめつけないで、ありのまま、受けとめたら、きっと、ちがう世界が、ひらけた、かもしれない。

でもね、いま、見方をかえれば、大丈夫、とおもうのですよ。建築は見方のかたまり。いま、そこにいる住宅の見方を、かえれば、暮らしが、かわる。

この住宅は、暮らしをかえたい建主のために、見方をかえてもらいたい、とねがいました。そのために、まわりを囲まれているのに、とにかく、明るい空間をつくりました。

どこまでも、あかるく、そして、あかるく。どこでも、あかるいから、それりゃ、いままでと、ちがうから、かわりますよね、それも、あかるくだから、良いほうに。不思議と、わらい顔が、かわるんですよね。

すべてが、まる見えだと、こまるけれど、かと言って、壁にかこまれるのも、きゅうくつになる。何か、じふんがおよぶ範囲を、きめたくなるから、壁がひつようになる。そうやって、いまの居場所を、たしかめている。きっと、あんしん、したいのだろう。

ならば、あんしん、できれば、壁はいらなくなる。どうすれば、あんしん、できるのか。見えなければ、あんしん、できるのであれば、壁のかわり、をつくればよい。

柔軟性を、かくとくするために、かんがえる、ひつようがあった。柔軟性は、固定しないこと、どうにでもなるさま、それが、部屋の仕切りに、ひつようだった、この住宅では。

だから、壁を技術的に、開閉できる、ようにした。ここでは、開閉できることが、あんしん、だった。ときに、じぶんがおよぶ範囲を、きめる方法が、きちんと、固定すること、ではなく、どうにでもなることが、じふんのせかい、をつくると、この建主からまなんだ。

目のまえにあるものを、どんどん、否定していく、それはいらない、それはなくてもいい、それはあっても役にたたない、それはむだ、などとやっていくと、じぶんのカラダすら、無くてもよくなり、最終的には、そうやって、否定してる、じぶんのこと、しかのこらなくなる、これがデカルトの『われおもう、ゆえに、われあり』らしい。

これって、断捨離のまつろかな、ミニマリストのまつろかな、みんな、デカルトに、なりたかったんだ、カラダもいらないんだ、そうか、捨てるじぶん、なくすじぶん、だけのこればいいのか、なんか、たいじなものまで、なくしそう。

ものがあふれてる、ものに囲まれてる、状態はよくないのかな、整理というか、どこに何があるか、わかれば、それでいいのでは。好奇心おうせいならば、ものでも、なんでも、あふれるよ。好奇心のほうが、まさるとおもう、なくすより、捨てるより、デカルトより。だって、そのほうが、単純に、おもしろい。

この住宅は、ものがあふれる、といいように、つくってみた。そのほうが、生活感がでる。生活感だけが、ゆういつの、じぶんの、せかいを、しる方法だし、いまを、いきてる感じがする。

この木をみてるとき、きっと、あの木のことを、かんがえている。だれでも、よくあるとおもう、目のまえのものではなくて、他のもののことをかんがえていること。こころ、ここにあらず、状態のまま、ただ、ぼんやりと、目のまえのものを、みてる。

それは、集中力がない、などといわれそうだけど、きっと、脳が、こうそくで、目のまえのものと、ほかの何かを、むすびつけようと、しているにちがいない。それは、脳の暴走かもしれないが、しばし、その暴走に、つきあって、ぼんやりと、するのもわるくない。

だから、ぼんやりとできる場所、がひつよう。ただ、どこでも、いいわけではない。脳だって、ひとならぬ、場をみる。脳がぼんやりするいえ、っていいな。ひとではなく、脳がぼんやり。この住宅は、そんな、脳がぼんやりして、まったりしてくれたら、とおもう。

森のなかに、自然のなかに、すみたい、とつねひごろから、おもってるので、いま、都市にすんでる身としては、かんたんに、かいけつするならば、田舎へ、いけばいいのだが、あるいは、二拠点、多拠点とふやして、都市と田舎の、りょうほうにすめばいい、いっぱん的には、そうなるのだろうけれど、なにか、しっくりとこない。

田舎へ、拠点をふやしたところで、かいけつしないだろうと、おもってしまうのは、自然のなかで暮らす、多拠点で暮らす、ぎじ体験は、いくらでも、できるので、なんどか、トライしてみたけれど、ただたんに、自然の中に、拠点をかえればいい、というものでもなかった。

たぶん、もとめていたのは、ながれる時間への感覚、だったのかもしれない。なにをしていてもいい、寝ていても、食べていても、さんぽしていても、ボーっとしていても、たとえ、しごとをしていてもいい、ながれている時間が、自分ではどうしようもない、自分とはかんけいないところで勝手にながれてる、そんな感覚、じぶんでは操作できない、もうそれでいいじゃないか、とおもえる感覚。

どうしても、時間を管理できる、とおもってしまう。ただ、自然にたいしては、すなおに、自分では、どうしようもできない、そんな、どうしようもできないものに、囲まれれば、きっと、じぶんの時間感覚も、かわるだろう、という期待から。

こう書きながら、しっくりこなかったことが、整理されてくる。ならば、いまでも、ここでも、できるような気にもなる。

この部屋は、そんな、あたまを、整理する時間と場所を、ご主人のために、住宅内離れ、としてつくった。

キッチンのまえの窓をあけると、おとなりの木がみえる。さいきんは、さむいのでしないが、毎朝、窓をぜんかいにして、空気のいれかえをしながら、ながめていた。ただ、窓をあけなくても、窓ごしにはみえるから、葉っぱのいろの変化はかんじることができる、さいきんは赤茶いろ。

他の窓ごしには、うちのオリーブの木がみえる。いつもあおあおとしていて、葉っぱのいろに変化はないけど、成長がはやいな、といつもおもう。

両方とも、室内から木をみる、ということはおなじ、でも、かんじ方、いみがちがう。キッチンからみる木は、おとなりの木、だから、おとなりさんも毎日みてるだろうし、こちらも、みてる、かんじ。うちのオリーブの木も、また、ちがうおとなりさんが、毎日みてるだろうし、こちらは、みられてる、かんじ。

あたりまえだけど、あきらかに、ちがう。でも、この、あたりまえだけど、あきらかに、ちがうかんじを、つくるのが、空間づくり、だとおもう。この住宅は、たくさんの、あたりまえのちがい、をしこんでみた。

自然をかんじる、っていつも、ふしぎだとおもう。山や海にいけば、自然しかないから、自然をかんじるが、きっとそこに住めば、自然があるのが、あたりまえになり、だんだんと、自然をかんじなくなる。

都市部にいると、せっきょくてきに、緑をとりいれること、条例などもあり、パラパラと緑をみかける。パラパラの緑では、自然をかんじるまではいかないが、自然をせっきょくてきに、かんじよう、とする姿勢にはなる。

けっか、自然にかこまれて、住むより、都市部のパラパラの緑のなかで、くらしたほうが、自然を日々かんじるのでないかな。そんなことをかんがえて、パラパラの緑でも、パラパラの緑なりに、くふうをすると、どこでも、自然ゆたかにくらせるよね。

たまたま、偶然、そうなっただけ、べつの可能性は、あったし、いつまた、変化するか、わからない、としたら、たしかなもの、ってないな、と。

ものをつくるって、たしかなもの、をつくろうとする。ものをつくる仕事に、忠実になろうとすれば、あるいは、いいものをつくろうとすれば、たしかなものを、目指すことになる。それがないとなると。

逆に、たしかなものって、あるのか、とかんがえると、何がたしかなものなの、となる。

いずれも、仮に、かんがえているだけ、だけど、たしかなものって、何か、あいまいだな、とおもう。

きっと、そんなことが、根底に、あったのかもしれない。この住宅では、部屋の仕切りが、あいまいで、それが、要望だった。そう、ここでは、あいまいなことが、たしかなものだった。

けはいを感じるように、ひとは、何かのこんせきを、感じるのうりょくがある。これって、いつもおもうけれど、すばらしい、こと。もとあったもの、なくなっていくもの、ちっていくもの、に何かを感じることができる。たとえば、ちりゆく紅葉に、たとえば、しずみゆく太陽に、たとえば、かわりゆく季節に。きっと、そのとき、ひとは、じぶんのえんちょうとして、じぶんの一部として、あるいは分身として、そのものを感じている。

だから、きっと、逆もある。あたらしく、うまれゆくものにも、けはいをかんじる、ことができるはず。そんな、無意識とも、よべるようなもの、へのけはい、それをきたい、と言うのかもしれない。それもまた、ひとにとって、じぶんのえんちょうや、一部や、分身で、それを、カタチにしたい、といつもおもう。

この住宅では、でてくる言葉とは、まったく、かんけいがないところで、カタチが、きまっていった。それは、なにをきたいしているのか、ひとは、じぶんでは、わからないもので、それをカタチに、翻訳するやくめ、をしたけっか、そうなった。

なにかを感じるから、そこにいるのがわかる。そこにいないと、わからないことを、感じるから、そこにいる価値がある。価値があるとおもえるばしょは、そこだけでしか、感じることができないものがある。いずれも、感じるひとがひつようで、ひととばしょを、感じることがつなぎ、価値をつくる

建築のばあい、感じることは、ものをかいする。ものがどうあるかで、感じることがかわり、価値もかわる。すべてを、感じることに、かんげんさせることで、価値をみちびきだすことができる。

この住宅では、明るさを感じることが、価値になった。1階でも、陽のひかりがさしこみ、明るくくらせる、そんなふつうなことを、価値にした。それは、そんなふつうなことを、えられる環境、ではなかったから。

1階から空がみえるようにした。やったことは、それだけ。ものとして、2階のゆかと、やねをガラスにしただけ。1階のダイニングテーブルにすわり、空を感じることが、できるようにしただけで、この住宅に価値がうまれた。

あぁ、あとから、きづくことって、じぶんでは、なぜだか、理解できていなかったけど、ほかのことをしてるときに、たとえば、つぎのプロジェクト、たとえば、本をよんでいるとき、ふと、うかぶ。いったん、あたまからだして、それをカタチにして、ながめてみたから、きっと、きづくことになった。もし、カタチにしてなかったら、えいえんに、きづかない。

はじめから、そうしようと、してなかった。時間差があったから、ひとつつくって、また、つぎどうするか、だった。だから、この2棟の住宅に、共通点はない。しいていえば、外壁をおなじにしたくらい。ただ、ゆいいつ、玄関だけはむかいあわせ、にすることだけは、決めて、あいだに、通路をそうていした。あとは、まったく、共通点はいらないと。

そうしないと、おなじような住宅がならぶ、ふしぎな風景をつくってしまう。けっきょく、そのときは、きづかなかったけど、あとからおもう、おなじようなものにしたくない、ことをしたかったと。

つながり方には、4種類、せっするか、かさなるか、はなれてるか、ズレているか、がある。つながる、ということだから、最低、2つのものがある。4種類のうち、ただひとつだけ、かさなるだけが、同時に、あらたなものを生成する可能性がある。かさなった部分が、あらたなものになる可能性。ぎゃくに、かさなりからみれば、そこから2つのものが、生成される、ともいえる。

だから、2つのものの、つながり方をかんがえるより、かさなる部分をさきに、かんがえることで、2つのもの、さらには、ぜんたいの構成がみえてくる、とおもった。

それを、いまのプロジェクトにいかしながら、同時に、かこのプロジェクトを再解釈してみる。そうすると、じぶんのなかで、たくさんの、かさなる部分が、うまれた。

カラダとココロが、ばらばらに、気分はいいけど、カラダがつかれてるな、そのぎゃくも、ただ、つい、カラダとココロをべつに、してしまうが、行動に、ちゅうもくすると、カラダもココロもひとつ、行動してるか、してないか、じぶんからうごくか、いわれてうごくか、だけのような気がする。

きっと、行動してるとき、ふぐざつなバランスのなかで、けっか的に、うまくいくように、するだろう。だから、じぶんからうごこうとすれば、けっか的に、そのとき、いちばんいいものになる。ならば、時間をみかたにして、じぶんからうごくことに、たくさんの時間を、かけることができるじょうきょうを、つくりたいものだ。

そんなことをかんがえながら、手をうごしていると、ふくざつなからみあいが、解けて、視界がクリアになった。やっと、まとまりそうだ。おいしいものでもたべて、またあした。

いま、みているものは、きっと、1年後には、ない。いま、みているものは、いま、このときにあわせて、偶然そうなっただけ、かりに、1年前に、いま、みているものを、予測できても、いま、このときにあわせて、用意はできないだろうから、1年後にも、ないだろう。あたり前のことだけど、この偶然そうなっただけ、ということが大事だと、おもった。

偶然そうなっただけ、ならば、たまたま、そうなっただけで、ちがうものになる、可能性もあった。ならば、いま、みているものが、いつまでも同じ、でいる保障もなく、ちがうものに、いつかまた変化するかもしれない。

そう、だから、なにをつくっても、同じでいつづけることは、ないだろうから、絶対なものはないはず。すべては、変化する、ということになるが、そうすると、なにをつくっても、同じ、いみが無い、となりそうだが、なにをつくっても、変化する、という運動に、ちゃくもくすると、ものをつくることって、この運動を、かそくさせることで、そのときの燃料は、言葉、すなわち、いま、みているものが、偶然だと、絶対ではないと、わからせること、だとおもった。

だから、いまつくっているものは、時間の流れが、運動として、仕込まれていて、燃料となる言葉は、プランとかたちに変換して、はいちしている。

うまくできそうだと、おもうのは、カンだけど、そのカンは、いままでの経験から、くるのかな。ただ、経験では、たどりつかない、ようなことが、おこるほうが、おもしろい、ともおもう。だから、経験はあてにはならない、とおもうほうが、おもしろいかもしれない。

経験が、あてにはならない、としたら、どうするか。てきとうに、言葉を、放りこむしかない。それは、思いつくかぎりの、言葉をだし、ならべ、かたっぱしから、ためす。ためした結果は、経験をこえるだろう、とおもえた。

さらにいえば、思いつくかぎりの、言葉をだしたときに、すでに、経験からくるカンは、ふ必要で、むいみになる。その言葉におうじたことが、現実に、てんかいされる、のだから、カンをあてにして、うまくいくかいかないか、をかんがえる、必要がない。

この住宅では、そもそも、経験したことがない、ことばかりした。だから、それをするためには、思いつくかぎりの、必要な言葉をだし、ならべ、ためす、ための素をつくった。素は、ときには図面、ときには素材、ときには職人、ときには感情だった。

けっか、経験したことがないから、うまくやる、こともできなかったが、言葉からつくった素、がおもしろさと、完成度を、たんぽしてくれた。

みたいように、みているから、好きなようにみえる、こうみたいと、話しかけているように。でも、そこに、誰かが、こうだよ、これはどう、これがいいんじゃない、とか、ヨコヤリをいれる。ヨコヤリは、みたことがない、そうはみえなかった世界だった。そのとたん、いままで、みてみたい、とおもっていたものが、かわる、そっちのほうが、よかったと。

きっと、これが、りそうかな、とおもう、なにかをつくるときは。じぶんがヨコヤリのそんざいでいたい。

この住宅は、ヨコヤリをしてみた。リビングのまんなかに、まるみえの階段、その階段が、リビングを、3つのゾーンにわけて、空間はつながりながら、回遊でき、みんなすき勝手に、すごしている。それが2階からも、わかる。この空間のおかげで、なにかと、かおをあわせる、ようもないのに、話したくなる。空間が、なにをしたらいいのか、おしえてくれた。

サボり、っていけないこと、だけど、サボるときは、だいだい、大事なことを、しているときだから、ぎゃくに、大事なことがわかる。べつに、大したことをしてないときは、サボりにならないし。

大事なことは、変化につながること、だから、ひとは、変化がきらい、だから、サボる。ならば、サボるときにすることを、べつの大事なこと、にすれば、べつの大事なことは、おおいにはかどった。

そんなちょうしで、この住宅では、サボれる場所を、たくさん、つくって、あちこちで、サボれるようにした。

サボって、大事なことをする、って、うしろめたさ、とヤッた感が、ダブルでくるから、甘塩っぱいものを、食べてる感、けっこう、クセになるかも、おいしいかも。

なにかと、あいまいにしたい、のだが、建築の境界の話、なかなか、それがゆるされないから、なやむことも多い。いろいろな境界が、建築には、あるけれど、壁もそのひとつ。境界として、外壁をみれば、いくらでも、あいまいにはできるけれど、たとえば、うごくようにするとか、壁を厚くして、外でも内でもない場所をつくるとか、ただしかし、きちっと、境界はきめなくては、いけない。それによって、法令順守と事業担保がはかられる。それはあたり前に大事なこと。

そのうえで、境界をあいまいにしたいのは、ものごとは、揺れうごくでしょ、そんなに、キチッとしてないでしょ、それは建築もおなじ、バッファーゾーンのようなものがあり、そのあいだだったら、揺れうごいてもいい、とすると、建築の決めかたも、できあがる建築も、かわるだろう。あたり前である、前提がかわるのだから、などと妄想してみて、バッファーゾーンがあると、いいなとおもう。

なにかと決まっていることがおおいので、なるべく、決まっていることはせず、そうすると、決まっていることがあいまいになり、そのまま、あいまいなまま、決まらないかな、そんなことはないのに。でも、この住宅は、クライアントに理解があって、あいまいのまま、けっこうギリギリまで、すすめて、アドリブもおおかった。それがよいか、わるいか、は別にして、決めるということを、見直す、キッカケにはなった。

行きつけの呑み屋、をつくったり、いつも同じものを、かったりたべたり、かならず通る場所とか、べつに、それでなくてもいいはずなのに、変えずに、同じをくりかえす。それで、あんしん感はあるし、よけいなことを、かんがえなくても、すむからいいのかもしれないが、ほんとうに、そのままで、いいのか、とギモンにおもわない、のだろうか。

たぶん、おもっても、変えられない、のだろう。変えるすべを、しらない。そんなときは、人まかせにすればいいのに。あいては、まかされて、喜ぶ、とおもうし。

けっか、おもいつけば、いいけれど、そんなこと、自分では、おもいもつかない。さいきん、はじめた、パンづくり、むずかしくて、時間がかかると、おもっていたけれど、レンチンで、15分あれば、できる。そのやり方を、ぐうぜん、SNSでしった。しろうとは、レンチンでパン、なんてできるんだ、と新鮮だったけど、プロにしたら、かんたんなこと、なんだろうな。

たったひとつ、大事なものがあれば、それだけで、なっとくしてもらえるのでは、といつも、かんがえ、プレゼンする。いつも、そうやって、そのときどきで、ちがうけれど、決め手は、いつも、ようぼうの奥にあった。

たったひとつの部屋を、よぶんにつくったり、まったく、常識とは、ぎゃくのことをしたり、いちどは誰でも、おもいつくがやらないことを、やったりした。

ここでは、たったひとりになれる居場所を、いつでも、つながることができるところに、つくった。空間とのかんけいは、使用者とながめる人にわかれるが、使用者とながめる人とのかんけい性がなかったので、トビラをあけることで、つなげてみた。このことで、おこったことは、いままでの暮らしにはなかった、かぞくの時間が、ながれはじめたこと。

はっきりと、こうしよう、と決まるのは、だいたい、動きだしたあとだが、動きだすまえに、なんとなく、こうならないかな、とか、こうならないとイヤだな、とかは、決めてみる。けっこう、いつも、この決めてみる、でどうするかな、となる。

せけんでは、はやい方がよく、こうりつよく、が良いとされ、とりあえず、あいまいでも、はやく動け、となる。ひじょうに、自分みたいなタイプはこまる。はやく動くのは、いくらでもできるが、そのまえに、決めてみる、をしたい。それがないと、いくら早くても、まちがった方向にいきそうになる。

それを言うと、まちがったら、引きかえして、またやり直せばいい、その方がはやいと。ちがう、ちがう、またやり直しても、たぶん、またまちがうか、さいあく、まちがいを無いものにしてしまうかもしれない、早くやるために。けっきょく、最初に、決めてみる、をした方が、けっか、早いし、良いとおもうのだが。

などと書いたのは、いま、そういうじょうきょうだからで、もうちょっと、じかんを下さい、とだれかにつたえたい、気持ちのあらわれでした。

だいたい、あんぜんな方へ、かわらない方へ、いこうとする、本能だろうか。でも、かえるのが、スキだから、何ごとも、いまに定着しない、ようにする。けっきょく、いまいいのは、すぐに、あきるか、だめになる。何かをすこし、かえるぐらいで、ちょうどいい、といつも、おもう。

かといって、何年もおなじことを、し続けている。ふしぎだ。続けていることは、なかなか、うまくいかないこと。続けるコツは、うまくやらないこと、だったりして。

建築も、なかなか、うまくできない、もっと何とか、とおもうから、続いているのだろう。きっと、それがなかったら、うまれないことばかり。この画像の住宅は、いちだん、ギアチェンジしてみた。こまかいことの、精度をあげた。とたんに、うまくできないことばかり、になったけど、その次は、この精度がスタンダード、になって、また、ギアチェンジした。

境界について、きになることが、よくあるなとおもった。きっと、さかいとか、別々とか、はなれているとか、違いがはっきりしている、ことになにか、ていこう、があるのかもしれない。できるだけ、さかいをつくらずに、別々にならずに、はなれずに、できないものか、とかんがえる傾向があるかもしれない。

なに事にも、さかいはある。建築にもある。ただ、そのさかいは、たまたま偶然、そうなっただけとか、はじめからあったとか、便宜上そうなっただけとか、一時的とか、かならずしも、それである必要がなかったり、それだと決めつけなくても、なんとかなることもありそうな気がする。

そうおもうと、さかいを曖昧にしたい、となる。建築で、いちばん影響をうけるさかいは、敷地のさかい、だろう。このさかいだけは、なにがあっても、越えることができないし、曖昧にもできない。

ただ、さかいに、あらがいたい、それが、もしかしたら、設計するうえで、いちばんむすがしく、かつ、いろいろなことに、よい影響を、あたえること、かもしれないと、いまかんがえている。

前に、画像のように、建物の四周と塀とのあいだに、デッキを敷いた。デッキにより、室内空間が、敷地いっぱいまで広がり、その広がりは、敷地の外まで、拡張する意識、をつくりだす、とかんがえた。ただ、デッキによって、敷地のさかい、をよけい強調するけっか、にもなった。

いまは、さかいを別のしゅほうで、曖昧にすることを、かんがえている。

なんとなく、気になる建築や空間を、おもいうかべながら、あれって、かたちだけ残して、あとはぜんぶ替えてみたら、どうなるのかな、とか、平面のプランはおなじだけど、かべの高さをかえてみると、とか、いちぶだけ、大きさをかえてみたら、どうなるかなど、あれこれ、妄想してみる。

そうすると、やっぱり、もとがいい、とか、あれっ、もしかして、なんてことを、また連想する。それで、じっさいに、かたちにしたら、オマージュとか、リスペクトとか、になるのだろうか。

ただ、そうかんがえると、無意識に、なにかしらに、影響をうけているから、もとネタはわからないが、いままでつくったものは、もしかしたら、すべてが、オマージュとか、リスペクトとか、になるのかもしれない。

それは、たくさんの建築にかんすることを、みききしてきたからで、いまこうして着想していることが、なにとつながるか、たどってみると、あんがい、面白いはっけんがあった。あした、その本をさがして、よんでみよう。

カタがあると、それをだれかがくずし、またカタができる、そして、また、だれかがくずす。この一連のながれのなかで、どこに、いちばん、興味があるだろうか、とおもった。

はじめのカタがあること、そのくずし方、くずした後のカタのつくり方、また同じくずし方をするのか、など、ちゃくもくする点は、いろいろと、かんがえることができる。

きっと、自分は、また同じくずし方をするのか、に興味がある。カタなど、なにか主流のものがあれば、それとは真逆のものが、うまれる。そのときの、うまれ方、すなわち、カタのくずし方は、カタを相対化する方法をとる。

歴史はくりかえす、という。相対化する方法も、歴史をみればわかる。だから、また同じくずし方をするだろうことも予想はできる。しかし、それが、いつはじまり、だれがはじめて、どこではじまる、のかは、後になって、歴史になって、わかることで、同時代的には、なかなか、わからないこと、だとおもう。

ということは、また同じくずし方をするのか、に興味をもち、観察することは、いまをいきる、ことにつながる、とおもうし、そうすれば、いまがたいせつ、になる。いちばんは、いまかな、とおもう、きょうこのごろ。

見なれない、だから、すぐに理解できない、ふしぎなものと、見なれてはいるけれど、なにかが違う、とかんじるもの、どちらにも興味があり、じっさいに、りょうほうとも、この目で見てみたくなる。

では、じっさいに、自分がつくるとき、どちらのものをつくりたい、とおもうか。

見なれてはいるけれど、なにかが違うものは、いままであったものを、進化、あるいは、より洗練させた、ものだろう。見なれない、すぐに理解できないものは、いままでと、アプローチがちがう、あるいは、そもそも出発点がちがう、ものだろう。

いつもおもう、いままでに見たことがないもの、をつくりたい、と。だから、見なれない、すぐに理解できないもの、をつくることにひかれる。きっと、そういものは、画像では、すぐに、理解はできないけれど、じっさいに見れば、すぐに、なっとくするものだろう。

どんな形にしようかな、と最初は、かんがえていたのに、いつのまにか、どうやって形にしようかな、とかんがえている。

条件や要望を、形にしていくときに、ばくぜんと、かんがえているあいだは、手がかりがおおすぎて、まよい、形をむげんの海から、引っ張ってくるかんじ。そのうち、どうやって形にしようかな、と自然にかんがえているときには、あるていど、方向性がしぼれているしょうこ。

どうやって、って、まほうのことば、だとおもう。そうかんがえた瞬間に、形にむかって、すすみだし、形になる。

この階段は、ひかりが差しこむ、ところにある。だから、ひかりをさえぎりたくない。かといって、ガラスの階段では、ひかりが差しこむところに、あるいみがない。この階段があることで、ひかりの粒がみえればいい、これで、形のどうやって、のぶぶんができた。

あんがい、どうやってのぶぶんは、そのものとは、直接かんけいない、ところからふってくる。

まいにち、つづけて、それでいて、変化していくようなこと、きっと、暮らしはそういうものだ。

暮らしがおさまる器として、と住宅をかんがえるひとも、いるだろう。それで、いいとおもう。暮らし、という日常的につかわれる言葉で、住宅を表現することは、ひとつ、大切なこと、だとおもう。

ちがう言いかたをすれば、暮らし、という誰にでも、わかる言葉で、住宅をかたることの大切さ、住宅をかたることができるひとの大切さがある。

いっぽうで、ひとがいれば、自然と暮らしはおこる。大切なのは、そこに、ひとがどのようにいるか。暮らしは、たまたまそうなっただけ、として、住宅は、たんに、ひとがいる場所、にすぎない。

これは、もともと、暮らしは、その場所にあったのであり、たまたま、そこにきたひとと、むすびついただけ。暮らしは、つくりだすものではなく、環境にさゆうされる、都市の暮らし、山の暮らし、といったぐあいに。だから、ひとが歳をとるように、ひととむすびついた暮らしも、まいにち、変化していく。

このように、住宅と暮らし、を切り離してみると、もっと、根っこの、いま、そこに、ひとがいることを、形にする必要がある。それが、住宅のほんらいの姿、だとおもう。

つながる、ってキョリの遠近とは、関係ないな、と電車にのりながら、いつも、おもう。となりの席のひとのこと、ではなくて、となりの電車のひとのこと。並走する電車のひとは、ちかいけど、まったく、つながることがないひと。たぶん、二度とあうこともない、かもしれない、あたりまえだけど。どんなに、キョリがちかくても、ふれることもできない、レールがまじわることがないから。

この関係性に、ひとてま、加えたら、たとえば、まじわることができれば、けっこう、りそう的な関係、になるかもしれない、とおもった。

ここでは、住宅が2棟、親族どうしで、ならんでいる。あいだに、きょうつうの、通路をもうけた。電車でいえば、同じレールをつかっている。それ以外は、まったくべつのもの、まったくべつの電車。ただ、ときどき、ぐうぜん、であうだけ、ふれることもできる、かわすこともできる。それが、お互いにとって、ここでは、ほどよいキョリかな、とおもった。

建築みたいに、おおきくて、うごかないもの、に偶然性をおこすのは、むずかしい、と書こうとして、そんなこともないか、とおもいなおした。

建築ないぶに、偶然なにかが、おこるようにすることは、いくらでも、かんがえることはできる。が、建築じたいに偶然性を、まとうことが、できるだろうか。

すぐに、うごかないし、おおきいし、偶然性をまとうのは、むりかな、とおもった。偶然性をまとうとは、変化すること、例えば、太陽のひかりで、みえ方がかわるとか、になるのかな、それならば、とおもい、偶然もありうるか、とおもいなおした。

ただ、形がかわるようなことは、ないよな、やっぱり、うごかないものだし、ここでの偶然性は、形にかんして、言いたかった。可変って、建築にとって、やっかいかなこと。可変する機構をもりこむと、建築ではなく、機械になり、機械というメタファーをもちだしてくるのは、ふるくさい。

などと、ダラダラとかんがえながら、可変する、可動間仕切りを、よくつかっているな、すきなんだな、とおもった。

斜めがすきじゃない、まっすぐで、垂直で、四角がすき、だといつもスケッチしながら、おもう。だからか、坂道もすきじゃない、水平線がすき、地平線がすき。スロープよりも、階段がすき。円も、丸も、すきじゃない。べつに、こじんのすききらいなど、どうでもいいけれど、やっぱり、いままで、つくったものには、振り返ると、えいきょうがあるようだ。

だから、斜めや円、丸などは、いしきして、つかうようにしている。いしきするとは、なにか、意味をもたせたり、アクセントにしたり、そこをみて、というポイントにしたり。

ただ、いきなり、斜めや円、丸などをつかっても、こうかがないから、まっすぐや垂直、四角と対比させてつかう。この対比がうむこうかを、かんがえるのが、デザインのひとつかな、とおもう。

べつに、そこまでする必要は、ないんだけど、とおもうときって、余計なことを、してると、かんがえているんだな、きっと。だけど、その余計なことが、ほんらい、じぶんがやりたかったこと、といまになって、気づく。

たいがい、余計なことは、オーダーには、ないこと。勝手におもいつき、勝手にやること。そのことで、1円ももらえない。これって、いつもおもう、経営者として、しっかくだな、と。

この住宅では、内装仕上げに、よくある下地材をつかった。どうやって、みせるか、がもんだい。ただ、つかうだけでは、芸がない。色をぬって、ごまかしたくもない、その予算もない。

板をつなぐ、ことにした。そのつなぎ方を、デザインする。そうすることで、つかう板が、なにかは、関係なくなる。

どちらにせよ、板をはることは同じ、つなぐことがおこるのも同じ、だから、つなぎ方のデザインは、余計なことになるかもしれないが、つなぎ方をデザインすることで、つかう板、つかう素材、素材の良し悪しが、どうでもよくなる、素材にいぞんしなくなる。これが、やりたかったこと、だった。

じつは、このことで、もっと余計なことをしてる。のちに、大工さんから、ゆめにうなされた、といわれた。画像には、うつらない、実物をみれば、すぐわかること、いままで、じふんも、ほかではみたことがないこと、ほんとうは、これの方が、やりたかったこと、かもしれない。

あちこち、みてしまうのは、集中力がないしょうこ、おちつきがない、とよくいわれたものだった。ものは、注意をひくために、できている、これをアフォーダンス、という。そもそも、興味をひかないものは、そこにないのと同じ、だから、アフォーダンスは、けっして、わるいことではなく、だから、おちつきがない、こともわるくない、とおもう。

この家では、みんな、行動がバラバラ、おもいおもいに、すごしていた。だから、いる場所がちがっても、お互いどこかで、つながってる感がほしかった。

なにげない日常の中で、なれ親しんでも、つながり続けるためには、興味をひきつけあう位置かんけいがひつようだ。チラッとみえる、かんけいは、お互いをじゃましない。

画像は、キッチンでの、奥さん目線。2階のひと、奥のひと、庭のひと、この家のひとの行動がチラみできる。きっと、チラみだから、なんか気になる、なんか興味がわく、そんなかんけいだらけの家が、いいとおもう。

どうでもいい、どっちつかず、あいまい、はネガティブなことで、なるべく、さけたいとおもうかもしれない。こうりつとか、はやくとか、を求めるときは、はいじょされる。

ただ、さいきん、このあいまいとか、どっちつかずの領域も、ひとつのかたち、になるとおもっている。

この住宅では、可動の間仕切りで、領域をつくるだけ。その領域が、そのときの必要におうじて、ついたり、わかれたりして、領域の大きさがかわる。

領域がきまっていないことは、こうりつの観点からいえば、非こうりつに、つながる。あらかじめ、きめられた、限定した領域の中で、うごくほうが、こうりつを追求しやすいから。

ただ、この住宅では、あいまいな領域があるから、いろいろな暮らしの可能性、それは、この住宅をじゅうぶんにいかしきる、という点で、こうりつより勝る、とかんがえた。

色がついているものと、ついていないもの、をくらべると、色がついている分だけ、ひとつ特長がふえて、いいようにおもう反面、色がついていない、透明だから、さまざまなものを、そのまま鮮明に、映しだすことができるよさが、あるともおもう、ガラスのはなし。

ガラスを、色つきか、透明か、さいきんのなやみ、大したことがないなやみだけど、けっこうな時間をかんがえている。色つきだと、とうぜん、その色がガラスごしにつくので、鮮明にはみえないが、ガラスの微細な凹凸を、色が増長してくれる。ぎゃくに、透明だと、色による作用がないから、鮮明にみえ、ガラス特有の映り込みが、よりはっきりみえる。

この住宅では、透明にしてみた。日々の暮らしで、そのつどかわる色を、映すことで、さまざまな、暮らしの重なりが、壁の模様になる。それは、この住宅特有の、色になる。

きょうかい線、って、いろいろなものにあるけれど、さいきん、おもうのは、ちょっとでもはみ出したら、許されない感じが、つよい。建築のきょうかい線は、敷地のまわりにあり、たしかに、ぜったいに越えてはならないが、枝や葉が、空中を越えているのは、よく目にする。

それでいいとは、いわないが、うちもおとなりに越えているので、敷地のきょうかいが厳密なぶん、それぐらいのゆるさがあっても、いいような気もする、おとなりのかた、すみません。

いかに、きょうかいを厳密にまもりつつも、空中のような、いつでも、引きかえすことができるかたちで、越えていくか、って、実際にやるかどうかは、べつにして、一度はかんがえてみたほうが、いいことだとおもう、意識だけでも。

あんがい、なぜ、きょかいをまもるのか、の意味がわかり、そうすると、いままでと違った、きょうかいのまもり方ができるかもしれない。この住宅のように、おとなりの人と、かくしんはん的につながろうと、するかもしれない。

ちょっとでも多く、という心理、なるほど、よくわかるから、ロフトなるものをかんがえてみる。そもそも、あまりの空間をどうりようしようか、という発想のたまもの、だから、そこは、すなおに、あまりの空間さがしをしてみる。

ゆかした、やねうら、階段のおどりば、あとは、たかいところ、人がいきたがらない、ような、あまりはたくさんある。いっぱん的には、そのあたりが、ロフトや収納になる。

あまりの空間だから、いとてきに、空間をつくるのはNGらしい。あくまでも、空間のゆうこうりよう、ということらしい。だから、空間さがし、宝さがしみたいだ。

ふとおもう、宝さがしする空間は、はじめから存在していたのか?いや、つくったはずだ。ならば、ロフトを、さきにつくってから、空間のなかにうめこんでしまい、宝あったどぉ、なんて、やらせ?をしてもいいだろうか??

こどものころは、外からかえると、勝手口からあがり、そこには台所があり、そこでなにかをしてる母親に、ただいま、とこえをかけた。むかしは、なんでも、手づくりだったから、つくるところを、みているのが、おもしろかった。

いまのほうが、家事は、だいぶ楽にはなっただろう。せんたくものは、干さなくてもいいし、レンチンで、おいしいものはたべれるし、ロボットが、そうじしてくれる。

もはやキッチンも、作業するところではなく、コミニケーションするところ、にかわった。家族といっしょにすごしながら、家事をする。もしかしたら、ゆっくりと、家族がすごせる場所がキッチン、ってのもわるくない。

家の外で、家族といっしょにすごすこと以外のことは、全部、みたすことができる。だから、家の中にいる目的は、家族といっしょにすごすことだけ。

この家には、コミニケーションするために、壁が、ひつようとされなかった。風呂とトイレ以外、壁がなくても、暮らせるんだ、とわかると、おもしろいことに、家の外と中のさかいの壁も、パブリックとプライベートのさかいも、なしにできそうな気になる。

建築が複数あれば、関係がうまれる。関係がうまれれば、にぎわいができる可能性がある。だから、建築によって関係がうまれると、にぎあいをつくるためには、どうすれば、いいのか、をかんがえるようにしている。

よくあるのは、人のアクティビティを、建築同士の関係性に、からめること。複数ではなくても、例えば、建築によってつくられた、アトリウムなどの、大空間でもおなじだが、場所があり、人がいれば、かならず勝手に、あるいは、そこになにか、イベントのようなものをたすことで、にぎわいはできるだろう、というようなかんがえ。りくつで、人のことをかんがえ、あとは任せっぱなし、のじょうたい。

それでは、にぎわいはできないだろう。それで、にぎわうのであれば、せまい、路地の、呑み屋に人はあつまらない。

きっと、雰囲気だと、おもう。人がにぎわう雰囲気。それって、新規の建築計画が、いちばん苦手、とするところ、だとおもう。そこに、模範解答はなく、正解はなく、読めない。人のことを読めない、のとおなじ。

だから、ここでは、人のアクティビティを、建築同士の関係性にからめているが、建築が先ではなくて、人のアクティビティ、すなわち、人のからまり方を先にきめてから、建築をきめた。

人がからまり、にぎわうためには、その敷地の、どの場所に、どれくらいの形と広さが、あればいいのか。けつろんは、スープの冷めない距離感だった。それは、内部の部屋の構成にも、影響をあたえた。

光のつぶ、というけれど、光がつぶで、みえるはずがない、とおもうが。

こんな話をきいたことがある、むかしは、雨つぶの存在が、みえなかった。むかしの西洋絵画には、雨がえがかれていない、地面はぬれているのに、というのだ。すなわち、それは当時のヒトには、雨つぶが、みえなかった。しかし、広重が線で、雨を表現したことで、雨つぶの存在にきづき、みえるようになった、というのだ。

真偽はわからないが、いままで、表現できなかったものが、表現できるようになると、それまで、きづかなかったものに、きづくようにはなるだろう。だから、もしかしたら、まだ、光のつぶを、表現できていないから、光のつぶが、みえないのかもしれない。

ここでは、階段をりようして、光をつぶで、とらえようとした。階段の段板と踊り場の床に、無数の穴をあけた。その穴をとおして、ふりそそぐ光は、無数の穴の輪郭を鮮明にし、つぶ状になる、とかんがえた。

じぶんが10年以上まえに、やったことを、いまだれかがやっていると、それはつかい古されたものか、それが当たり前になったのか、それとも、けっしてそのようなことは、ないとはおもうが、じぶんが早かったのか、などとかんがえる。

いずれにせよ、いま他のだれかがやっているのだから、それをいま、またじぶんが、やってもいいだろう、というおもいと、一度やり、いま他のヒトがやっているのだから、もうやる必要がない、ヒトとおなじことはしない、というおもいの、2つがうかぶ。

楽なのは、またやってもいいだろうだ。まえにやっているから、かんたんにできるし、失敗がない、それでいて、いっていの評価はもらえる。ただ、それだと、じぶんが満足できないだろう。いや、しごとだからと、割り切って、失敗がない、のがせいかいかもしれない。

10年以上まえのときも、ヒトとおなじことはしない、としてやったけっか、失敗しなかった。はじめてだから、しんちょうにもなり、いまだにきれいにのこっている。

さっきまで、あたまのなかを、グルグルとめぐっていたけれど、こうして書きながら、せいりされた。やっぱり、ヒトとおなじことはしない。そうしないと、このさき10年ごにこうかいしそうだ。

おおきなものに、包まれる感じは、あんしんする。包まれるものにもよるけど、おおきなものは、ときにはヒトかもしれない。あんしんしていられるヒトは、包むのがうまい。

包まれるあんしん感は、あんぜん地帯にもなる。ヒトにとって、あんぜん地帯はひつようで、その場所は日常のなかにあったほうがいい。

家って、あんぜん地帯になりえるもの。へやにいると、その包まれ感があんしんする。だから、この家では、その包まれ感をみた目で感じてもらうために、家のかたちのなかに、家のかたちをつくった。

いまいる空間を、見た目で感じてもらうことで、いまいる空間がわかる。あんしん感のみなもとは、きっと、このわかる感覚、ヒトもわかりやすいほうがあんしんするでしょ。

大事なものは、捨てられない。だから、いっぱいものが、たまるのかもしれない。みてると、たまるものは、行き先ふめいのものだ。ものがかえっていく所が、きまっていれば、たまらない。たまるというのは、目にみえて、あふれているからで、おさまっていれば、たまっているようには、みえない。

おさめ方がいいと、大事なものは、またちがった価値をうむ。大事なものは、ただあるだけよりは、自分とつながったもの、でいてほしい。

その木は、クライアントのお父さんが、なくなったときに、自然と道路ぎわに、生えてきたらしい。だから、のこしたい、それが最初の希望だった。そのまま道路ぎわより、きちんとおさまる場所をつくり、どこからでも、みえるようにした。

おさまる場所を、つくることじたいが、大事なものとつながることだから、あふれていてもいいものは、もしかしたら、なくてもいいものかもしれない。

昼のかおと、夜のかおがあると、なんとなく、どちらがほんと、なんか疑わしい、などとなるかもしれない。どちらもほんとで、どちらがいいか、わるいかはなく、二面性があっていい、とおもうが、ハッキリしないものには、無意識に、しろくろをハッキリさせたい、となるから、じぶんにとって、都合のいいほうをしんじるようになる。

二面性は、いつも意識する。ふたつの間をいったりきたりしながら、片方をみると、よーくみえるものがあるから、それがなにかのヒントになる。

建築にも、昼のかおと、夜のかおがある。昼ははくじつのもと、すべてをさらけ出す。夜はそうさできる。夜は都合のいいところだけを、みせることができる。だから、昼のかおと、夜のかおをくらべて、変化しているところが、かくしたいところ、すなわち、その建築にとって、いちばんみせたくないところか、もしかしたら、いちばん重要なところ、かもしれない。

それができても、できなくても、たいしてかわりがないのに、やろうとすることは、気がつかないうちに起こりそう。たいがい、そういうときは、やること自体がいい、とされてきたことだから、そのことにギモンを持たないし、持てない。

へやはヒトがたまるところだけど、けっして滞在するところではないこともある。ヒトが通っていくところに、ひっかかるモノがあり、そこにヒトがたまる。しかし、それは一時的であり、またヒトはうごいていく。

そのくり返しでへやが成り立つならば、ヒトは滞在せずに、たまりながら、また次へ、うごいていく。このばあい、へやは廊下のようであり、ならば、廊下をめぐらせてから、その廊下をへやにすることを考えてみた。

はじめから、へやをつくることが当たり前だから、それにたいして、ギモンを持たないし、持てない。しかし、へやイコール建築ではないので、へや以外のところをプランニングすることで、へやをつくりだす試みをしてみた。

こわいもの見たさ、高いところがこわいのに、高いところにいきたくなる。不思議なもので、高いところから、上を見あげたくなる。きっと、好奇心が、こわさにかつのだろう。

四層吹き抜けの、らせん階段をつくったら、ぐるぐると上を見上げながら、のぼるかな、と想像して、計画してみた。らせん階段は、いちばんコンパクトな階段、だから、省スペースのためにもいい。

すける段板は、最上階からのひかりを、拡散させながら、1階までとどかせるため、あと、上を見上げたときに、先まで見せるため。らせん階段は、ふつうの階段より、視線が上にいきやすく、上へのいしきがつよくなる。だから、好奇心をそそるしかけとしても、すける段板はいい。

階段をのぼることに、なにか他のことをたすことで、ひとの動きに、変化をもたらす。その変化は、空間の感じ方に、影響をあたえ、好奇心を刺激する。階段が、単なるのぼり下りのそうち、ではなくなる。

かわってしまうことに、抵抗があるのは、としのせいかな。ただ、むかしから、そうだったような気もする。ものはなんでも、最初はあたらしくて、だんだん古くなっていく。できれば、古くなってほしくないとおもってしまう。だんだんあたらしくなることがあれば、それがいいけれど。だから、なんとか、古くならないようにしようとする。でも、どうしても、古くなるから、古くてもいい、もっというと、古くなるほどに新鮮、という矛盾するようなことが、できないかなとおもってしまう。

古くなるほどに新鮮なさまは、年月をへてもかわらないのではなくて、年月をへてかわることによって、最初とはちがうものになり、それがあたしいみえ方になる、のだろうと考えた。

そこで、年月をへてかわる材料として、木をえらんだ。木を素地のままで、室内につかうと、くちはてることなく、焼けたり、変色して、のこりやすくなる。木の素地のままだから、焼けや変色がめだつが、それがかわったあたらしいみえ方、になるというストーリーをえがいてみた。

何十年後、生きているかわからないが、かわったところをみてみたい、いまが新鮮か、と。

その場所にたったとたんに、なんかスイッチがはいったように、急になにかをしだしたり、考えたり、おもったり、することはないだろうか。それがいいことでも、わるいことでも、なんでだろうとおもう。

美術館には、ひとの評判より、たんにおもしろそうだな、という理由だけでいく。たいがい、ウイークデイで、すいていて、人もあまりいなさそうな時間にいく。しずかにみたいのと、逆走するので。いちばん最初に出口までいき、全体をパッとみて、みたいところだけに、時間をかける。そうしないと、途中であきてしまう。人がいないと、逆走しやすくていい。そんなことするの美術館だけ、美術館だけのうごき。

きっと、うごきって、場所できまる、とおもった。広いところへいけば、のびのび、自由にするだろうし、狭いところへいけば、うごきが自然と制限される。ならば、細長いところへいけば、どうなるか。

細長い通路をとおって、家につく、そういう土地のかたち。この細長い通路をとおるとき、どうするか、自然と、視線は家にむきそう。きっと、この家で、いちばん最初にみえる部分が、いちばん時間をかけて、みるところになる。なにをみるか、夜ならば灯りかな。

窓の灯りが、この家のかたちになる。細長い通路と窓だけが対峙する。そのとき、昼の家のかたちはない。窓の灯りに、なにをみるか、なにがみえるか、なにをみたいか、それがこの家のかちになる、とおもった。

やわらかくて、かたいもの、そんなものはあるはずがないのに、言葉ではいえてしまう。壁もそうかもしれない。かたくて動かないから、壁を困難や問題にたとえたりする。でも、困難や問題も、ずっと変化しないわけではないから、壁もどこかで、やわらかくて、動くもの、とひそかにおもっていたりする。

じっさいに、壁が動いたらたのしいな、忍者やしきじゃないけれど、壁が反転したら、べつのへやがあって、そこには金銀ざいほうとか、なんかあったりして、ぬけ道があったりして、そう動く壁って、いまの暮らしにないものがでてくるにちがいない、とおもえる。

だから、将来がわからないとき、壁は固定しないで、動かしてしまおうと考える。壁があつくなれば、ものがはいる家具になる。家具ならば、自由に動かしてもいい。ときにふさげば壁になる。動く壁は、空間も将来も、なにも固定しない。なにも固定しないから、やわらかい壁なのである。

あたり前のことのようにみえても、しらないところで、いろいろ工夫しているのがプロかな、とおもう。たとえば、おすしのにぎり方にも、しらないところで、とうぜん工夫があるだろうし、なにげない動作にすべていみがあり、目のまえにでてきたおすしは、同じようにみえてもみなちがうし、そのちがいが味にでるとおもう。

窓をつければ、よほどとなりがすぐ建物でなければ、陽ははいってくる。ただ窓って、なんのために必要かな、っておもう。べつになくてもいいか、と考えると、いや必要だとおもう。では、陽がはいれば、それでいいか、と。

さいきんは、窓があったら、空がみたいとおもう。きっと、空がみえると、室内が気持ちよく感じるのではないかな。なぜ?きっと、空と室内をくらべるから。もちろん、空のほうがキレイだけど、空とくらべることで、室内のちょっとよいところをさがしたり、あるいは、ちょっと片づけしてよくしたり、なんてことがおこるような気がする。気持ちいいものをみると、自分もなんかしたくなるものだとおもう。

晴れだけでなく、くもり、ゆきでも、またちがった空にであえば、こちらの気分もかわるし、室内もかわる。これは窓だけができる暮らしのなかのはなし。そのために、となりの屋根のうえに、窓いっぱいの空をつかまえた。

少ないことはいいことだ、少ないことは退屈だ、きっと両方ともあるのだとおもう。よく、少なくすることはいいことだと、ミニマリストにあこがれる人もおおいけれど、できやしない、好きなものがたくさんあるからしかたない。それに、少なくするのは余分なもので、大切なものは少なくしてはいけないし、むしろ、ふやしたい。だから、バランスなんだと、少なくできない自分をいつもなぐさめている。

できるだけ部材は少なくしたい、できれば壁から板だけがでているような階段にしたい、と最初はおもった。ただ、それだと、いくら鉄をつかってもできなかった。ならば最低限、ほそい丸棒で上下の板をつなけば、そこで計算して丸棒の本数をだした。

ほんとは、たての丸棒と丸棒をつなぐように、間にななめの丸棒が必要とされたけど、つくって、いざ現場に設置してから、なくても大丈夫、ない方がきれい、だとおもいとった。

計算してふやし、現物をみて少なくした。いいことと退屈の差は、ほんとうは紙一重で、そこのせまい巾での判断に、少ないはもはや関係がないこと。少ないかおおいかなんて、けっきょく、どうでもいいことなんだとおもった。

ないものは、自分でつくりたくなるもので、あるとき味噌がきれて、これってつくれないかな、とおもった。ただ、おもっただけで、まあそんなことを言っても、とおもいながら、いつもたべている味噌をそのときはまた買った。

ところがしばらくして、知人が自分で味噌をつくっているときいた。せっかくだから、体験してみたい、でもいつもの味噌になれ親しんでるからどうしよう、大概こういうとき、つくることにしてる。コーヒー豆もそう、自分で焙煎してみた、コーヒー好きとしては体験してみたい。

つくりたいのと、あと既製品はいやだ、というおもいがあり、つくれるのならば自分の手で、身の回りのものは、なんでもつくたい。漆のお椀も自分でデザインしてつくった。

ここにあう換気扇がなかった。せっかくの特注キッチンだから、換気扇もあわせたい。ただ、換気扇にはスポットライトを仕込みたいし、仕上げもゼブラ調の木目、形も、などとやってると、もう自分でデザインして、つくるしかない。それから、換気扇は自分でデザインしてつくることがスタンダードになった、味噌も。

リバーシブルとが、一粒で二度おいしいとか、反転できるとか、そういったものによわく、すき。効率がいいからとか、お得だからだけではなくて、ひとつのことに対して、二面性があることが面白いとおもう。

何でもひとつではないと普段からおもっている。答えはひとつではないとおもえば、いろいろなことができる楽しさがあるはず、そこが面白いとおもう。

コンパンクに暮らしたいとおもうときがある。十分な広さがとれないとき、でも暮らしは充実させたい。あと、とうぜん広さには限界があるけれど、人は欲ばりだったりして、あれもこれもとなる。

そんなとき、よくやることは壁を固定しないこと。壁を固定してしまうと、そこでひとつに限定されてしまう。壁をなくすこともできるが、最低限の壁が必要なときもある。壁を固定しないで可動させる。たったそれだけのことで、同じ場所でいろいろなことができるようになる。

壁を固定しないことで、とじこもっていた人の動きが流れでる。そのとき、流れでた先でいろいろな科学反応がおこればいいなとおもうし、それがその家だけでおこるイベントになるはず。きっとそれはその家の人にとって、よかったな、とおもうことにぜったいになる。

好きな形ってだれにでもあるでしょう。こどものころ、らくがき帳にずっと渦まき模様をかいていた記憶がある。なぜかいていたかは覚えていないけれども、大人になった今ではかきたいとも思わないから、きっとテレビかなにかでみて、それをマネしていたのかもしれない。

大人になったら、こんどは三角形をよくかく、屋根の形として。屋根の形はなんでもよくて、半円でも、フラットでもいいのに、三角形にしたくなる。木造の屋根としては、三角形が一番おさまりがいいから、それはそれでいいのだが、別に三角形でなくてもいいのだから、ちょっとそれにこだわる理由をかんがえるときもある。でも、自分のことながら、よくわからない。

ただ、2階の天井だけは意識して三角形にする。屋根の三角形の形を天井にも表して、いまいる場所は屋根に近い、すなわち、空に近いですよ、と思わせたい。

いまいる場所はどういうところなのかを形で表すことは大切で、とくに家はこころの安全地帯なようなものだから、自分がいたい場所といまいる場所を意識しないでも合わせることができるのが重要、安心感が生まれる。そのための形、そのための三角形ということです。

なるべく手ぶらで歩くのが好きで、携帯だけあればいい。どうしても携帯以外で必要なものがあるとき、秋から春にかけてはジャケットやコートがカバンがわりになる。

とにかくバラバラと何かを持ち歩くのが嫌い、なるべくまとめて少なくするか、目立たないようにして存在を消すか、別のものに置き換えて全く別の何かに見せたい。

空間の中でいつも心がけているのは、天井をスッキリさせること。天井には何も設けないか、最低限の小さな照明だけと決めている。頭の上にごちゃごちゃあると落ち着かないし、空間が煩雑にみえる。その分、壁にものが移動してくるが、壁には元々いろいろなもの、たとえば、家具などがくるから、うまく処理すれば目立たず、むしろ特徴にすることもできる。

壁に取り付ける予定だったものは、スピーカー、エアコンの吹き出し口、給気口、照明器具だった。それぞれバラバラの形や色をしている。そのまま取り付けては機能的かもしれないが、煩雑な壁がただ出現するだけ、何かできないか。

共通なのはすべて「穴」だということ。穴があればそこに仕込めばいい。穴がたくさんあっても、要素は壁面と穴だけになり、煩雑さを避けることができ、うまくみせれば、特徴的な壁になる。天井はスッキリ、壁には穴があるだけ、空間に手ぶらの良さが生まれる。

そもそも暮らしは煩雑さとのせめぎ合い、人間が煩雑な存在なのだから仕方がない。だから、その煩雑さをうまく使って、暮らし自体を面白くしたいといつも思う。

せまいより広い方がいいに決まってる。すべてを広くできれば一番いい。ただ、広さには限界がある。だから、どこを広くして、どこをせまくするかもデザインのうち。広いリビングがほしいとの話はよくあり、できるだけ、それにこたえるようにしている。広いという表現は曖昧だから、それをどうあつかうか。

領地の奪い合いではないけれど、極端に差がつけば広いと感じるのではないかと思った。広さには限界があり感覚的だから、数値で置き換えても意味がなく、比較の中で広さを感じてもらうのが一番わかりやすい。

リビングの横に広さを比較できる小さいものをつくった。それは本来は大きくしたいが、小さくても事足りるものがいいと思い、小さい浴室にした。浴室が小さい分、となりのリビングが広くなっているということが視覚的にも、また頭でも理解できれば「うちのリビングは広い」と感覚的に思う。

本来、広さは何かをするときに必要な分だけあればいい。その分だけ確保できれば、あとは感覚的な広さをつくり出す。そのときにもデザインが力になる。

2つの言葉「バラバラ」「つながりがない」はどちらかと言うと否定的な言葉、あまりいい意味では使われないし、言わない。それでも案外使ったり思ったりする機会は多いような気がする。

ただ、バラバラだけど、つながりがあれば、それはいいような気がする。しかし、まとまりがあっても、つながりがないと、それはダメなような気がする。

そうすると、「つながり」のありなしが大事ということになるし、もっと言えば「つながり」があれば、何らかのものにはなるかもしれない。何らかのものとはいいもの。

ならば、何とつながりをつくるか、と考えるだろう、普通は。それにはなぜか違和感がある。「つながり」自体はそこらじゅうにあるし、いくらでもつくることはできるから、意図的にやろうとする、ただそれは不自然な「つながり」になるような気がする、「つながり」があれば何でもいいという訳ではない。

そうではなくて、「つながり」自体が括弧になっているようなものをつくることが大事かなと思った。括弧になっているとは、「つながり」自体はすでに含まれていて、「つながり」自体を考える必要がない状態になっていること。むずかしいけれど、括弧つながりでないと本当の「つながり」はつくれないと思った。

出会うってたのしいなと思う。男女の話だけでなく、出会う人はどんな人でも、自分の知らないことを連れてきてくれると思っている。旧知の人でも、たとえば、街中でとつぜん出会ったりすると、その人のいままで知らなかった一面をみることになる。もちろん、良いことばかりとは限らないけれど、いつも同じ人、同じことのくり返しよりは、なんか可能性を感じることができて、いいなと思う。

だから、出会いをつくり出すことが場づくりの基本だと考えている、それは住宅も同じ。家族や同居人とも出会うような感じがあれば日々の暮らしにもメリハリや、よりたのしむ感じが生まれるでしょ。

それぞれの居場所はきちんとつくる、落ち着く場所を。その上で移動したとき、たとえば、階段の上り下りによって、お互いの姿がみえ隠れするような、オープンとクローズドのバランスのとり方をデザインしてみた。完全にひとりではなく、かといって、いつも一緒でもなく、その中間をたくさん用意し、ひとつの住宅のなかに毎日出会いがある。

そろそろもう必要がないかな、と思う間にあるアクリル板、あるのが普通だとない方が不自然な感じにもなる。アクリル板をなくすかわりに、なんかちがったことで、アクリル板があった方がよい、となることはないかな、と考えるときもある。

壁なんかない方がいいと思うとき、私は床もと思う。壁は人のこころのキョリ感をはかる言葉してつかわれるけれど、床も同じように考えれば、床はこころの上下か階層のキョリ感か。

昔、斜面地で斜めの床を計画しボツにはなったけれど、斜めの床で上下階がつながり階層なくなるなら、それは斜面地という場所を最大限にいかすことになり、また階層がある当たり前の計画に対するちがった提案にもなるから、それはそれでいいのではと思ったことがある。

ささやかな上下の階層をなくすこころみとして、2階の廊下の床の一部を透明ガラスにした。そこを通らないと2階の各部屋には入れないようにして、そのガラスの床は1階のダイニングテーブルの真上にある。

あきらかに上にはあるけれど、下からも丸見え、上下の関係性が微妙にゆがむことで、暮らしにちょっとだけ他にはない体験をはさむことができ、外より家の方が面白いとなれば、をつくってみた。

ものはこうして欲しいとうったえる。だから、何も知らなくても、押してしまうし、触ってしまうし、にぎってしまう。その形が何を意味するか、自然にわかる。TVリモコンがあれば、赤いボタンをとりあえず押す、それが電源のonoffたがら、まじまじと見なくてもそう思う。それをアフォーダンスという。ものが誘惑する、そうしてと。

小さな窓ひとつ、あとドアがあるだけの外壁面、色違いのラインがランダムに入る。そこに、うすい1m弱の出っ張りが端から端まである。

何か出っ張りがあれば、雨露しのげて、日差しをさえぎることができるから、まわりに何もなければ自然とその下にいく。大きな木の下へいくのと同じような感じかもしれない。

外壁の素材はよくある金属板、だから安い。そのままふつうに使えば、よくある住宅で馴染みがあるかもしれないが、そのような住宅があふれる中では金属板である意味がない。金属板でできる表現のうちで、もっとも住宅らしくない使い方をして、まわりの住宅とのちがいを出し、しかし、住宅とは人が集まるところとするならば、他の要素を重ね合わせて人を自然に集める。

見た目の住宅感を装飾してつくりだすのではなくて、人が自然と集まる場所としての住宅感をだしたかった。そうすることで、人と住宅のつながり、人ともののつながりが自然にでき、それが愛着にならないかな。

いつもいっしょでなくても、あそこにいるというのがわかれば、とくべつ意識しなくても、安心した気持ちでいられる。つながったり、離れたり、何ごとにも関係性はできる。人にたいしてだけでなく、でも人かな一番は。さっき宅急便が指定時間よりおくれてきた。大事な荷物だったから、でも今どこかにあるのかわからなかったので、来なかったらどうしよう、などと思ってしまった。

小さい家でも、いや小さい家だから工夫しないと、それぞれ自分だけの場所をつくって閉じこもるような気がした。だから、少しでいいからお互いに今いることがわかるような工夫をしてみた。

階段を上り下りするときにチラッとみえたり、室内の窓から顔がみえたり、半階ズラして同じ場所にいても自分の場所ができるように。

いつも、まったく壁がないときと壁だらけのときの間のどのあたりがちょうどよいのかをさぐってみる。それは、いろいろなつながりが壁の量にあらわれるからで、壁の量が暮らしをつくりだすと思えば、暮らしや空間を壁ではかることができる。壁のあるなしが気になるのは人でも空間でも同じだなぁ

となりは何気にみえてしまうから気になり、「隣の芝生は青い」ことになるのはよくあるでしょう。となりは良くみえるものと、わかっていてもなんか落ち着かない。ならば、一緒に何かをしてしまえば、「なんだあ」と相手をよく知ることができて、落ち着いたりする。